27.12.2020

Waldmeyer, der Tsunami und das Bargeld

(Für einmal eine wahre Waldmeyer-Geschichte!)

Waldmeyer war schon immer ein grosser Anhänger von Bargeld. Mit Bedauern stellt er heute fest, dass die Notenzirkulation immer bescheidener wird, dass sich elektronische Bezahlmethoden durchsetzen, und – weit schlimmer – er befürchtet, dass uns vielleicht einmal die Abschaffung des Bargeldes droht.

Es waren vor allem Krisenüberlegungen, welche Waldmeyer darin bestärkten, immer einen gewissen Stock an Bargeld zu halten. Zum Beispiel für den Fall eines Tsunamis, wie 2004, nämlich genau gestern vor 16 Jahren. Aber dazu später.

Bargeld, so Waldmeyers Analyse, bringt allerdings nur einen guten Nutzen, wenn es in relativ kleinen Noten gehortet wird. In der Krise wechselt ja niemand gerne, und man müsste dann, zum Beispiel, für fünf Liter Benzin einen ganzen 200-er hergeben. Auch etwas Gold ist empfehlenswert, natürlich auch nur in kleinen Einheiten. Schon Waldmeyers Grossvater erklärte jeweils plakativ, dass man beim Bauern im Notfall immer einen Salami gegen ein Gold-Vreneli eintauschen könnte.

Möchte man sich also intelligent für grosse Krisen vorbereiten, ist das Halten von einem gesunden Stock an Cash absolute Pflicht – und zwar zuhause oder sonst in einem raffinierten Versteck. Denn während der wahren Krise schliessen bekanntlich die Banken, auch die Tresorräume, und man kommt an die Nötli gar nicht mehr ran.

Für Ausland-Aufenthalte indessen hält sich Waldmeyer an eine andere Regel: Man muss immer Noten in US Dollar dabei haben. Spätestens seit Dezember 2004 fühlte er sich darin bestätigt. Das Schicksal wollte es nämlich, dass er sich just zu jenem Zeitpunkt auf den Malediven befand, als dieser ärgerliche Tsunami weite Teil der Welt – und eben auch die schönen Malediven – heimsuchte. Waldmeyer war ein paar Tagen zuvor auf einer dieser eher langweilen Barfuss-Inseln gelandet. Am 26. Dezember 2004 musste er, unverhofft und mit einer gewissen Dringlichkeit, den geschmackvollen, aber bereits wasserumspülten Bungalow mitsamt Charlotte und den beiden kleinen Kindern verlassen. Er fand Zuflucht auf dem höchsten Gebäude der Insel. Der sehr flachen Insel leider.

Waldmeyer hätte anschliessend, zusammen mit einer illustren internationalen Reisegruppe, mit der Schwimmweste auf diesem Flachdach natürlich warten können, bis irgendein Rettungstrupp Hilfe bringen würde. Waldmeyer wäre jedoch nicht Waldmeyer, wenn er nicht selbst die Initiative ergriffen hätte: Es war ihm nämlich nicht entgangen, dass sich am andern Ende der Insel ein Speedboat befand, das einzige auf der Insel. Also bahnte er sich einen Weg durch die überschwemmten Überbleibsel des schönen Eilandes. Er wurde mit dem Bootsführer, nennen wir ihn Baskaran, rasch handelseinig, denn Waldmeyer zauberte elegant zwei 100-Dollar-Noten aus seinem Portemonnaie. Baskaran zögerte nicht lange und navigierte, vorerst alleine, seinen Kahn hochmotiviert und geschickt um die Insel zum Bungalow der Waldmeyers, praktischerweise (aufgrund des Wasserstandes) gleich vors Fenster. Waldmeyer hatte inzwischen seine Familie bereits zurück zum Bungalow gescheucht, und alle konnten, samt Gepäck, in rund 20 Minuten den Flughafen in Malé auf der Hauptinsel erreichen. Ein überfüllter Flieger mit einem Care-Team an Bord brachte die Gestrandeten direkt nach Zürich.

An Bord im engen Gestühl sassen viele der Passagiere mehr oder weniger noch in den Badehosen – was das böse Überraschungsmoment des Tsunamis nochmals verdeutlichte. Die aufmerksame Crew verteilte deshalb sehr schöne schwarze Trainingsanzüge. Gratis. Deshalb die Erwähnung dieses Details: gratis, weil es in der Tat Passagiere gab, die weder Pass noch Geld bei sich hatten. Was Waldmeyer wiederum zur Erkenntnis brachte, dass Bargeld nur hinfällig wird, wenn etwas gratis ist – was sehr selten vorkommt. (Bis heute ärgert sich Waldmeyer allerdings, dass er sich nicht einen dieser Gratis-Trainingsanzüge geschnappt hatte; Charlotte hatte damals protestiert, als er sich einen ergattern wollte.)

Zurück in Meisterschwanden im Wintergarten – es war inzwischen Neujahr im selben Jahr – reflektierte Waldmeyer nochmals alles und fühlte sich sehr relaxed: Das richtige Bargeld hatte ihn gerettet. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er nur Schweizer Franken dabei gehabt hätte. Ob die anderen auf der Insel wohl immer noch auf dem Flachdach hockten…? Waldmeyer merkte sich: Money does not make you rich. Oder: Geld ist nicht alles. Aber Bargeld ist immer besser.

__________________

20.12.2020

Waldmeyer lanciert seine Kryptowährung

Max Waldmeyer hatte eigentlich keine richtigen Geldprobleme. Als Ökonom und ehemaliger Unternehmer hatte er es verstanden, etwas auf die Seite zu legen und zumindest in pekuniären Dingen einigermassen vernünftig zu bleiben. Auch hielt er immer eine stattliche Bargeldreserve. Als Plan B sozusagen, man weiss ja nie. Aber genau hier lag die Krux.

Was ihn nämlich spätestens seit 2010 (der Griechenland- und der Zypernkrise) irritierte: Es kann in wirtschaftlichen Krisen durchaus vorkommen, dass Bankomaten plötzlich kein Geld mehr ausspucken oder Banktresore nicht mehr zugänglich sind. Ergo sollte man die Scheine eben doch besser im privaten Tresor lagern? Nur, was ist, wenn das Bargeld plötzlich abgeschafft wird? Die Schweden z.B. sind ja bald so weit.

Verwirrend sind auch die neuen digitalen Währungen, Bitcoin zum Beispiel. Diese Kryptowährungen waren Waldmeyer noch nie geheuer. Allerdings, der Reiz an ihnen: Eigentlich kann jeder eine solche lancieren. Nebst ein bisschen Informatik brauchte es dazu offenbar nur ein gesundes Mass an Unverfrorenheit und genügend Überzeugungskraft. Die digitale Währung muss auch nicht mit irgendeiner Reservewährung hinterlegt oder abgesichert werden – man schafft sie einfach. Aus dem Nichts.

“Vielleicht sollten wir auch eine eigene Kryptowährung kreieren?”, meinte Waldmeyer zu Charlotte. Ein „Waldmeyer“ könnte z.B. einem Euro entsprechen. Und ein „Waldmeyer“ würde sich in 100 „Dragis“ aufteilen. (Ein Dragi wäre also nicht viel wert, was die Schuld Dragis, des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank, an der Entwertung des Euros symbolisieren würde, herbeigezwungen mit seiner zinslosen mirakulösen Geldvermehrung). Da ein Euro heute ein paar Prozente mehr wert ist als ein CHF, wäre mit dem Bezahlen in „Waldmeyers“ auch gleich das Problem mit dem blöden Trinkgeld im Restaurant gelöst – der „Waldmeyer“ enthielte es bereits!

Als Waldmeyer an Freitagabend seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) Richtung Zürich zum Tre Fratellinavigierte, meinte er zu Charlotte, triumphierend: “Heute werden wir mit „Waldmeyer“ bezahlen!” Charlotte amüsierte sich: “So, hast du jetzt also deine Kryptowährung lanciert?”

Das Scaloppine al Limone war etwas trocken, dafür der Preis etwas hoch, der Terre Brune jedoch wie immer hervorragend, der Grappa wurde von Luigi offeriert. Waldmeyer fragte Luigi, beinahe beiläufig: “Kann ich heute mit „Waldmeyer“ bezahlen?” “Certo, no è un problema”, antwortete dieser und kritzelte etwas auf einen Zettel.

Charlotte war verblüfft. Luigi akzeptierte also tatsächlich die neue Währung – einfach so? “Klar”, meinte Waldmeyer, “ich akzeptiere sie selber ja auch. Das nächste Mal, wenn wir hier sind, konvertiere ich seine „Waldmeyers“ in CHF und nehme sie zurück.”

“Und das Trinkgeld?”

Stimmt, reflektierte Waldmeyer, vielleicht sollte ein „Waldmeyer“ doch besser einem CHF entsprechen. Das wäre eh sicherer, bei diesen gewaltigen Staatsschulden in den Euroländern.

Was Charlotte nun einleuchtete: Eine Kryptowährung lässt sich offenbar sehr einfach lancieren. Es reicht, wenn man sie selber akzeptiert, angereichert mit der Akzeptanz von ein paar wenigen Anderen. Sie dachte kurz an die Lancierung von „Charlotten“, unterteilt in 100 „Liras“ (als Symbol für Erdogans serbelnde türkische Währung). Sie verwarf den Gedanken jedoch wieder. Waldmeyer schien ihr doch sicherer.

__________________

13.12.2020

Waldmeyer und das Corona-Stübli

Oder die Impfgegner im Séparée.

August 2022. Waldmeyer schlenderte mit seinem kleinen Neffen Tim (inzwischen sechsjährig) die Zürcher Bahnhofstrasse rauf und runter. Tim trug sein petrol-farbiges Bändchen am Handgelenk. Das war seit Anfang Jahr das Erkennungszeichen für eine Corona-Impfung. Ganz praktisch, so war sogleich erkennbar, wer geimpft war und wer nicht – und es brauchte dergestalt nur noch Stichproben zur Kontrolle des Impfausweises. Wurde man ohne diesen erwischt (z.B. im Alpamare) musste man eine hohe Busse entrichten – oder alternativ acht Wochen Frondienst in einem Corona-Hospiz leisten.

Nur vereinzelt kamen ihnen Leute mit Maske entgegen, meist mit etwas verstörten, unsicheren Blicken. „Siehst du, das sind Impfgegner“, erklärte Waldmeyer seinem Neffen und freute sich über den edukativen Ausflug in die Stadt. Diese Impfgegner mussten, der Logik gehorchend, eben nach wie vor Maske tragen – gerade jetzt, im August 2022, während der achten Welle. Der vorgeschriebene Mund-/Nasenschutz war ihnen natürlich alles andere als geheuer, denn viele Impf- und Maskengegner hatten im Darknet gelesen, dass vermutlich in allen Masken ein Mini-Chip steckt. Zur Überwachung einfach. Durch das „System“.

A propos Chip: Gabi, Waldmeyers jüngere Schwester (ledig, Zürich, Mobility, Co-Working-Space, Grün-Liberal, viele Apps) hatte den Chip bereits freiwillig implantiert: den Corona-Chip. Er liess sich einfach an der Schulter einpflanzen, kommunizierte mit ihrer Apple Watch, diese mit ihrem Handy, und dieses natürlich mit ihrem Mac Pro IV. Mit jeder Impf-Erneuerung (alle acht Wochen), wurden alle ihre Devices frisch programmiert. So konnte ein Türsteher, z.B. beim Eintreten ins Kaufleuten, den Impf-Stand ganz einfach mit einem kleinen Handgerät überprüfen. Gaby fand das besser, als den Impfausweis nur auf dem Handy zu haben, denn in letzter Zeit wurden viele Handys von Impfgegnern geklaut.

Da war das Leben für Claudia, die ältere Schwester Waldmeyers, schon schwieriger (früh-pensionierte Lehrerin, Otelfingen, SP, Kurzhaarschnitt, lustige farbige Brille). Als überzeugte Impfgegnerin war sie gezwungen, die Fahrpläne von SBB und den Zürcher Trams immer ein bisschen genauer zu studieren: Sie war nämlich auf den für Impfgegner reservierten Corona-Express angewiesen, und der kam nur etwa stündlich. Es gab auch oft Verspätungen, vor allem in Zürich, weil die maskierten Tramführer verpflichtet waren, die Wagen nach jeder siebten Haltestelle gut durchzulüften.

„Komm, wir schauen noch kurz bei Luigi vorbei, im Tre Fratelli. Er hat umgebaut!“, meinte Waldmeyer zu Tim. Luigi hatte nämlich das Fumoir in ein Corona-Stübli umgewandelt. Die neuen Gesetze gegen Diskriminierung liessen es nicht mehr zu, nur geimpfte Gäste reinzulassen. Künftig kam man mit dem Petrolbändli oder dem Handy (auch dem Schulterchip) zwar ungehindert ins Restaurant – aber man musste eben, ohne Impfausweis und etwas weniger elegant, in einen Nebenraum ausweichen. Waldmeyer entdeckte in diesem neuen Stübli nebenan, mit einer dicken Glaswand hermetisch abgeschlossen, seinen Nachbarn Freddy Honegger und Bettina. Bettina – wie wir schon wissen – war nicht nur eine fundamentalistische Impfgegnerin, sondern auch eine überzeugte Verschwörungstheoretikerin. Honeggers waren deshalb ziemlich erleichtert, als Claus Schwab im letzten Januar, während des WEFs auf den Komoren, einen Hirnschlag erlitt. Claus Schwab stand ja, sekundiert von Bill Gates und dem guten alten Soros, hinter der ganzen Corona-Inszenierung. Nun schlürften die Honeggers einen Espresso, wirkten allerdings ein bisschen verloren in dem leeren und nur rudimentär eingerichteten Séparée. Aber so durften sie immerhin die Maske kurz ablegen.

Tim beobachtete konsterniert Honeggers Hund unter dem Tisch. „Wieso trägt Hektor eine Maske?“, fragte er. „Das ist Vorschrift, Tim“, wusste Waldmeyer schlagfertig zu antworten, „Hektor trinkt nichts, also muss die Maske aufbleiben.“

Freddy und Bettina schienen beide Ferienprospekte mit Edelweiss-Flügen zu studieren. Das war kein Zufall, denn seit Anfang 2022 hatten sich die meisten Airlines entschieden, nur noch Passagiere mit Impfausweis zu transportieren. In Ländern mit den neuen Impf-Diskriminierungsgesetzen wichen die Airlines auf separate Carriers aus, welche nur für Impfgegner reserviert waren. So zum Beispiel auf Condor oder eben auf Edelweiss. Aus Sicherheitsgründen waren, so bei Edelweiss, jedoch insgesamt fünf Corona-Tests vorgeschrieben: der erste bei der Buchung, dann 72 Stunden vor dem Einchecken, anschliessend nochmals ein Schnelltest unmittelbar beim Einchecken, dann auf Langstreckenflügen ein zusätzlicher Test kurz vor der Landung (falls positiv, sitzen bleiben). Und ein fünfter Test stand bei der Immigration am Zielort an. Plus, natürlich, Quarantäne, bis der PCR-Test Entwarnung gab. Die Flight Attendants rekrutierten sich ebenso aus Impfgegnern, selbstredend trugen sie vorschriftsgemäss Maske (vor, während und nach dem Flug). Zugegeben ein bisschen mühsam, aber für viele immer noch besser als nicht fliegen – und besser als impfen.

Da war es im Kino schon einfacher: Als Impfgegner durfte man einfach in die für sie reservierte Vormittags-Vorstellung. Anschliessend wurden die Kinos immer kräftig gelüftet.

Das mit den Masken liess Tim keine Ruhe, und das mit den Impfungen war ihm auch nicht klar. Tim unterbrach also Waldmeyers weitere Beobachtungen der Honeggers hinter dem Glas und fragte: „Und was ist mit Sputnik?“ „Eine gute Sache“, erwiderte Waldmeyer, „der Putin hat den Impfstoff sogar an seinen Töchtern getestet“. „Nein, ich meine doch mein Büsi!“, fuhr Tim dazwischen. Stimmt: Tims Büsi hiess auch Sputnik. Und Katzen können auch Corona kriegen, das war seit Weihnachten 2020 bekannt. „Also“, meinte Waldmeyer, „kein Problem, Sputnik könnte vermutlich Edelweiss fliegen.“

____________________

6.12.2020

Waldmeyer stellt einen Affen ein

Max Waldmeyer war doch etwas nachdenklich gestimmt, als er von der baselstädtischen Volksinitiative hörte, welche „Grundrechte für Primaten“ anstrebt. Waldmeyer wusste noch vom Biologieunterricht am Gymnasium, dass auch Menschen Primaten sind – eine für ihn eher groteske Vorstellung. Nun sollten also alle Primaten – eben auch die nicht-menschlichen Affen – ein in der Kantonsverfassung verbrieftes „Recht auf Leben“ sowie ein „Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit“ erhalten. Soviel zur Abstimmung demnächst in Basel.

Affen können durchaus emotionale Ähnlichkeiten mit unserem Homo Sapiens aufweisen – das wusste Waldmeyer wiederum von den Daktari-Filmen. Was er allerdings ebenso wusste: Extremen Tierschützern geht es nur vordergründig darum, einen Schimpansen zu einem Rechtssubjekt zu machen. Hintergründig streben sie Grundrechte für die ganze Tierwelt an. Grundrechte also auch für die Vorstufe des Rib-Eye-Steaks oder der Lachsschnitte. Waldmeyer könnte in der Folge seine Grillabende in Meisterschwanden vergessen. Und hier hörte der Spass auf.

Ob Menschenaffen künftig auch einen Fahrausweis beantragen können? Ja, vermutete Waldmeyer, zumindest in der Stadt Basel. Denn würden die Behörden dies einem unbescholtenen Gorilla verwehren, würde die Stadt wohl mit einer Sammelklage der Affen eingedeckt.

Ein positiver Ausgang der Abstimmung könnte jedoch auch Vorteile bringen: „Charlotte, ich könnte einen Affen als Fahrer einstellen. Ich würde ihn dann Covid nennen.“

„Dann kriege ich einmal die Woche eine Schimpansin zum Bügeln, eine Covida“, entgegnete Charlotte sofort.

Waldmeyer stellte sich vor, dass er dann nur ein kurzes “Covid, hol schon mal den Wagen“ murmeln müsste. So, wie Derrick zu seinem Assistenten Harry. Er würde sich hinten ins weiche Leder seines Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) fläzen und tun, was wichtige Leute tun bei solchem Nichtstun: die Landschaft geniessen, Zeitung lesen, einen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren.

„Max, du brauchst doch gar keinen Chauffeur“, unterbrach Charlotte sein singuläres Brainstorming. Stimmt, aber die Vorstellung war dennoch belustigend. Covid würde vor dem Restaurant (Tre Fratelli) den Schlag aufreissen und ein „Enjoy your lunch, Sir!“ hinlegen. In einem etwas gutturalen Englisch, so wie in der Originalversion von Planet of the Apes. Allerdings hätte, in Planet of the Apes, Waldmeyer den Fahrer für Covid spielen müssen, nicht umgekehrt. Denn die Filmregie sah vor, dass Affen dort die Menschen beherrschen. So betrachtet, gehen die Basler Initianten also viel weiter, ihnen geht es um die Gleichberechtigung zwischen Affen und Menschen. Das wäre selbstredend ein Quantensprung, vergleichbar fast, nach 50 Jahren, mit der Einführung des Frauenstimmrechts – ein delikater Gedanke, den er auf keinen Fall mit Charlotte teilen wollte, denn dies würde wohl nicht gut ankommen.

Das Erbgut von Schimpansen stimmt zu fast 99% mit dem des Menschen überein. Dieser Tatbestand und die möglichen neuen Rechte für die Affenmenschen brachten Waldmeyer auf einen weiteren Gedanken; diesen wollte er Charlotte indessen nicht vorenthalten: „Meinst du, es wird künftig auch Mischehen geben?“ Charlotte antwortete nicht.

Anmerkung der Redaktion: Die Webmasterin wollte sich erst standhaft weigern, diesen Beitrag zu publizieren („Tierversuche, und überhaupt“). Waldmeyer setzte sich allerdings durch – mit dem Argument, er habe eine Mission, die Leute zum Denken anzuregen. Wir überlassen es also dem Leser, diesen Beitrag gelesen zu haben oder nicht.

__________________

29.11.2020

Waldmeyer und der Nerz

Nach dieser nervenden VR-Sitzung in Zürich freute sich Waldmeyer auf einen gemeinsamen ruhigen Abend mit Charlotte. Vielleicht bei einem Glas Terre Brune vor dem Kamin?!

Als er seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) in Meisterschwanden rückwärts in die Garage jonglierte – was er immer so tat, weil das Fahrzeug beim Öffnen der Garage dergestalt besser aussah – roch er bereits das verbrannte Buchenholz: Charlotte musste offenbar seine Gedanken erahnt und schon angefeuert haben!

Sie kniete in der Tat vor dem Cheminée, mit verweinten und roten Augen. Und was sie tat, fand Waldmeyer überhaupt nicht lustig: Sie war dabei, ihren Pelz zu verbrennen – einen Nerz.

Selbstredend verlief der Abend nun nicht so, wie geplant. Waldmeyer musste sich auf eine zweistündige Diskussion über die Covid-verseuchten Nerzfarmen in Dänemark einlassen. Die armen Tiere werden nun „gekeult“. Also erschlagen. Alle 17 Millionen – also gut dreimal mehr, als es, zum Vergleich nur, Dänen gibt. Waldmeyer versuchte Charlotte vergeblich davon zu überzeugen, dass diese (wenn auch nicht sehr appetitliche) „Keulung“ nur eine vorgezogene Tötung sei, eine Euthanasie quasi. Spätestens vor der Häutung wären sie so oder so getötet werden, vielleicht einfach ein paar Monate später nur. Ausserdem gab es keinen medizinischen Kausalzusammenhang zwischen Covid und Nicht-Pelztragen. „Glaubst du denn nun im Ernst, dein Pelz könnte verseucht sein?“

Charlotte ging es indessen um etwas ganz anderes. Nämlich um den Abschluss eines traurigen Themas: Nun wollte sie endgültig nichts mehr vom Pelztragen wissen. Den Mantel hatte sie von ihrer Mutter geerbt – allerdings nie getragen. Im Coop in Meisterschwanden geht das nicht, in Zürich ist es zu gefährlich (wegen der Farbattacken) und in St. Moritz waren sie das letzte Mal vor sechs Jahren. Dennoch: Der Pelz war eine Erinnerung. Aber der Wunsch nach einem endgültigen Abschluss des leidigen Pelzthemas wog bei ihr stärker – deshalb dieser pyrotechnische Abschied von dem Teil, wenn auch auf eine etwas melodramatische Weise. Eine vertrackte psychologische Geschichte also.

Was Waldmeyer allerdings mehr interessierte: Wenn nun der Weltmarktführer Dänemark tatsächlich 40% der Weltproduktion vernichtet, was passiert dann? Explodiert der Nerzpreis? Angebot und Nachfrage müssten doch spielen. Vielleicht wäre der – nun leider verbrannte – Nerzmantel plötzlich 100% mehr wert gewesen. Oder tritt das Gegenteil ein? Nerz könnte plötzlich endgültig stigmatisiert sein. Bildungsferne Amerikanerinnen aus dem Rust Belt zum Beispiel könnten Angst haben, sich mit ihrem eigenen Nerz anzustecken. Also könnte die Nachfrage nach Nerzen nicht explodieren, sondern implodieren. Eine Situation wie zurzeit mit der UBS-Aktie: Niemand weiss genau, wohin die Reise geht. Waldmeyer schaffte es nur knapp, Charlotte nicht in seine Überlegungen einzuweihen. Selbstverständlich verfügte er letztlich über genügend Empathie, solche Gedanken jetzt gerade nicht mit seiner Frau zu teilen.

Waldmeyer öffnete nun trotzdem eine Flasche Terre Brune. „Hoffentlich bekommen die Weintrauben nie Corona!“, meinte er zu Charlotte. Aber diese Bemerkung war natürlich ebenso unpassend. Und sie kam auch nicht gut an.

__________________

22.11.2020

Waldmeyer und die rätselhaften Betten

Max Waldmeyer kam aus dem Grübeln nicht heraus: Die Johns-Hopkins-Max Waldmeyer kam aus dem Grübeln nicht heraus: Die Johns-Hopkins-Statistik hatte die Schweiz vor wenigen Tagen auf den weltweit ersten Platz in Sachen Corona-Neuinfektionen gehievt. Doppelt so viele wie in Spanien oder in den USA sind es jetzt täglich, oder viermal mehr als in Deutschland. Immer im Verhältnis zur Bevölkerung gerechnet. We are the Champions!

Aber etwas konnte nicht stimmen: Deutschland verfügt über 28‘000 Intensivbetten, die zehnmal kleinere Schweiz über gut 1‘100 – die Eidgenossen haben also pro Kopf fast dreimal weniger Betten. In beiden Ländern sind diese Intensivbetten jedoch gleich belegt, nämlich zu 75%. Ein mathematisches Rätsel. Fast viermal mehr Infektionen und fast dreimal weniger Betten sollte mindestens zu einem Faktor 10 führen. Mit andern Worten: Eigentlich sollte die Schweiz, so rechnete Waldmeyer, bei theoretisch gleichem Infektionsaufkommen 2‘100 Betten blockieren (21‘000 Deutsche liegen zurzeit intensiv, dividiert durch 10, macht 2‘100). Und weil wir rund viermal mehr Infektionen haben, müssten eigentlich über 8‘000 Schweizer auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen – zehnmal mehr, als tatsächlich dort liegen. Was auch gar nicht ginge, da wir ja nur gut 1’100 von diesen Betten haben. Merkwürdig. Ein Deutscher ist eben kein Schweizer, sinnierte Waldmeyer.

Charlotte kam gerade von der Tennisstunde zurück. Sie lachte und sah blendend aus in ihrem Outfit. „Was meinst du, warum sind so wenig coronitte Schweizer hospitalisiert?“, rief ihr Max entgegen. Charlottes Antwort kam sofort: „Schau doch zum Beispiel mich an: Wir leben einfach gesünder. Ich treibe Sport, esse nahezu vegetarisch, trinke wenig Alkohol, halte mein Gewicht!“ Ihre Theorie war allerdings nicht ganz schlüssig, denn Waldmeyer tat ziemlich genau das Gegenteil. War er also einfach „deutscher“…?

Waldmeyer analysierte weiter und stellte optional fünf eigene Theorien auf:

- Deutsche sitzen nur Bier trinkend und Chips essend vor dem Fernseher und müssen im Corona-Fall deshalb eher intensiver versorgt werden als die gesund lebenden Schweizer.

- Die deutschen Intensivbetten waren schon vor Corona stark belegt, weil Deutsche sich rascher krankschreiben lassen.

- Das mit den Bettenzahlen in Deutschland ist eine Verschwörung. Der Staat möchte der Bevölkerung nur Angst einjagen und sie mit rigiden Corona-Massnahmen besser kontrollieren. Eigentlich gibt es diese Betten gar nicht und sie sind ausserdem leer.

- Betrug und Verschwörung finden in der Schweiz statt. In Tat und Wahrheit befinden sich tausende von Kranken in geheimen unterirdischen Spitälern und siechen dort in militärischen, schmalen Intensivbetten dahin, betreut von ebenso infizierten jungen WK-Soldaten. Hintergrund: Bundesrat Berset hatte einen Komplott mit der Verteidigungsministerin Amherd geschmiedet, damit die Wahrheit des Führungsversagens in der Krise nicht ans Licht kommt.

- In der Schweiz sind nur die Immigranten aus Ex-Jugoslawien infiziert. Diese sind vor allem jung und stark und merken es gar nicht – und müssen schon gar nicht in diese Betten.

Waldmeyer war selber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis seiner Analyse. Er textete deshalb kurz seinen sehr zahlenbegabten Freund Patrick Krähenbühl in Dubai an (Informatiker, Ökonom, ex CFO, Unternehmer). Die Antwort, im Sinne einer neuen Rätselauflösung, kam sofort zurück: „Die Schweizer Zahlen stimmen ganz einfach nicht, weil diese das BAG immer noch per Fax einfordert.“

Doch auch diese Antwort half nicht wirklich weiter. Waldmeyer schnappte sich ein paar Chips zum vorgezogenen Apéritif, stellte den Fernseher an und fühlte sich allein gelassen mit all diesen Rätseln. Wie gesagt: Etwas stimmte nicht.

___________________

15.11.2020

Waldmeyer übernimmt das Corona Management

Oder: analysieren, entscheiden, führen – auch im Schlaf

„Danke, dass Sie Biden gratuliert haben“, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu Waldmeyer, „das war ein wichtiges Zeichen.“

Nur 24 Stunden zuvor war Max Waldmeyer zum Krisen-Koordinator in Sachen Corona ernannt worden. Natürlich war die frühere Konzertpianistin froh, diese lästige Covid-Bürde jetzt endlich abzugeben. Waldmeyer verfügte als ehemaliger CEO, mit einem Master in Ökonomie und als ehemaliger subalterner Offizier zwar nicht exakt über das optimale Anforderungsprofil für dieses Krisenmandat. Aber Waldmeyer wusste zu analysieren, war entscheidungsfreudig und führungserprobt. Wohl deshalb hatte ihn das Parlament gewählt – mit weitreichenden Kompetenzen. Der fünfköpfige Parlamentsausschuss, welcher vorübergehend in Sachen Corona für das gesamte Parlament entscheiden durfte, winkte nun jeden Abend um 18:00 Uhr Waldmeyers Beschlüsse durch. Bis 22:00 Uhr hatten die Juristen in den Bundesämtern jeweils Zeit, die Verordnungen sauber zu formulieren. Punkt 22:30 wurden sie unterschrieben und traten sofort in Kraft. Selbstverständlich könnte ein Referendum gegen jede Verordnung ergriffen werden – was dann allerdings erst nach der Coronazeit greifen würde.

Natürlich befand sich Waldmeyer im tiefen REM-Schlaf – es war alles nur ein Traum. Wieder einmal einer dieser Zukunftsträume, welche Waldmeyer in letzter Zeit oft heimsuchten.

„Das Briefing findet um 10:00 Uhr statt, es ist jetzt 09:53 Uhr“, meinte Frau Silivič. Waldmeyers ehemalige rechte Hand aus seiner Unternehmerzeit amtete nun als persönliche Krisenassistentin.

Alle waren versammelt: Vertreter der Kantone und der betroffenen Bundesämter, der wichtigsten Behörden, der Armee, des Zivilschutzes. Ein paar neugierige Bundesräte hörten auch zu. Berset fehlte, dieser hatte schon vor drei Wochen seinen Rücktritt bekanntgegeben (er leitet nun eine Berufsschule in Romont FR, in Teilzeit, immerhin in seinem Heimatkanton).

Waldmeyer hatte ein dünnes A4-Papier vor sich, auf welches er in groben Zügen eine Kurzanalyse und einen Massnahmenplan gekritzelt hatte. Aber er brauchte das Papier gar nicht.

„Das Problem haben wir erkannt – also setzen wir jetzt auch genau dort an: bei den höchsten Übertragungswahrscheinlichkeiten. Es bleibt bei den Schliessungen von Clubs und dergleichen, in Restaurants dürfen nur noch Dreiertische bedient werden – mit Abstand, und man darf nicht vis-à-vis sitzen. Die Sperrstunde wird auf 21:30 Uhr vorverlegt. Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Gotteshäuser, Sambaschulen und Ähnliches müssen ab Montag schliessen. Alle Veranstaltungen müssen abgesagt werden – das schliesst sogar Jodlerfeste und Hornussen ein. Hochzeitsfeiern müssen leider auf zwei Personen beschränkt werden – ausser das Paar kommt aus der gleichen Familie. Alle privaten Feiern ausserhalb von zwei Haushalten werden verboten; die Gemeinden machen Stichproben und müssen Plakate auch in serbokroatischer und albanischer Sprache aufhängen. In den Schulen werden ab Kindergartenstufe Masken getragen – ja, wie in Asien. Und die Maskentragpflicht wird jetzt endlich durchgesetzt. Die Busse für Vergehen wird auf 250.- CHF erhöht, im Wiederholungsfall wird ein achtwöchiger Sozialdienst in einem Alters- oder Asylantenheim angeordnet.“

Alle Beteiligten nickten. „Finalmente!“, murmelte der zugeschaltete Cassis. Der ehemalige Bundesrat führt seit letzter Woche das Kantonsspital in Bellinzona. Waldmeyer fuhr fort: „Vulnerable Personen werden ab sofort besser geschützt. Das Pflegepersonal muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Und Personen aus Risikogruppen mit hohem BMI dürfen das Haus erst verlassen, wenn ihr BMI unter 30 gesunken ist.“

Waldmeyer blickte kurz zu seiner Chef-Psychologin in der hintersten Reihe: „Tamara Hügli, wie läuft’s mit den Incentives in Sachen Homeoffice?“ „Wir werden mit Nestlé zu einem Abschluss kommen: Alle Kaffeemaschinen werden aus den Büros geholt und kommen in die Privathaushalte, und Nespresso wird alle Homeoffices einen Monat lang gratis mit Kapseln beliefern.“ Waldmeyers Gesicht hellte sich auf. Auf die Industrie war einfach Verlass. „Gut so, weitermachen, Tamara.“

Waldmeyer wandte sich zu den Vertretern des BAK (Bundesamt für Krankheit): „Und ihr konzentriert euch jetzt ab sofort auf die Zahlen. Die Fallzahlen werden künftig auch am Wochenende kommuniziert. Und erzählt mir nicht wieder, dass die Übertragungen einfach in der Familie stattfinden – das Virus steigt nicht wie der Samichlaus durch den Kamin rein. Ich möchte ab sofort täglich eine Übersicht der Primärübertragungen sehen. Noch was: Alle Faxgeräte werden noch diese Woche entsorgt – M-Electronics nimmt sie kostenlos zurück, wir akzeptieren dabei deren Wunsch, ihre bescheidene Laden-Frequenz auf diese Weise etwas erhöhen zu können. Was läuft eigentlich in diesem Shisha-Club in Spreitenbach?“

Waldmeyer wartete die Antwort nicht ab und wandte sich nun an den Korpskommandanten: „Thomas, wann stehen die Testcenter?“ „In 48 Stunden sind die 50 Drive-throughs mit den Schnelltests betriebsbereit. Für die weiteren 50 Testcenter in den Ballungsgebieten brauchen wir 18 Stunden länger.“

„Prima, das läuft also. Wo stehen wir beim Tracing?“ Der Koordinator der Kantone, Hansueli Loosli – bis vor kurzem noch im Sold von Coop und der Swisscom – meldete sich: Die Arbeitsämter seien jetzt umfunktioniert, die Kurzarbeitenden aus den tertiären Sektoren seien während 24 Stunden täglich am Tracen. Die Rechnung der Swisscom würde etwas höher ausfallen. „Aber wir erwischen nun jeden.“

Waldmeyer nickte zufrieden und liess sich noch kurz per Zoom vom zugeschalteten Spitalkoordinator Daniel Füglister – vormals ein bekannter Hotelier – orientieren: Die Spitalbataillone von Thomas Süssli hätten nun alle Notzelte vor den Spitälern aufgebaut. Dort würden jetzt bereits normale Erste-Hilfe-Dienstleistungen erbracht, um die Spitäler zu entlasten. Auch kleinere Eingriffe werden vorgenommen. „Bis wie weit gehen diese denn?“, wollte Waldmeyer wissen. „Nun, Herztransplantationen machen wir keine. Aber eine normale Geburt liegt schon drin.“ Waldmeyer war beruhigt.

Er war auch beruhigt, dass die Wirtschaft weiterlief – wenn auch viele aus dem Homeoffice arbeiteten oder dergestalt eben nicht arbeiteten. Zumindest blieben alle Geschäfte offen. Und so wie es aussah, würde das Ausland nächstens auch wieder Schweizer einreisen lassen. Waldmeyer seufzte kurz auf im Schlaf: Er hatte den kompletten Lockdown verhindert.

Am nächsten Morgen beim Kaffee sondierte Charlotte, ob Max wieder geträumt habe. Und was mit diesen Geburten sei. „Ach weisst du, es war wieder so ein Einsatz.“ Charlotte tat, was sie immer tat bei solchen Situationen: Sie schüttelte den Kopf und sagte nichts. Auf Radio SRF war Berset zu hören: „Es iss fünfvorzwölf. Wir müssen nun einfach entscheiden, ob wir die Lage dringend beobachten sollen!“

_____________________

8.11.2020

Was macht Bruno Spirig…?

Oder warum Waldmeyers Cousin gerade jetzt in deutsche Restaurants investiert

Facetime: Bruno Spirig wollte sich heute aus München melden. Er war ziemlich aufgeräumt und grinste Waldmeyer mit seinem braungebrannten Gesicht aus dem Smartphone entgegen. Partymusik lief im Hintergrund. Bruno wollte Waldmeyer „Hammer-News“ durchgeben.

Doch dazu später. Erinnern wir uns erst nochmals, was bisher geschah: Waldmeyers Cousin Spirig war immer schon etwas windig. In den Neunziger-Jahren musste er sich wegen irgendeiner dubiosen Geschichte nach Brasilien absetzen, und diesen Frühling erschlich er sich parallel gleich drei Coronakredite auf seinem konkursiten Take-away in Schwamendingen; er setzte sich in der Folge nach El Hierro ab. Zu allem Übel war diese kleine Kanareninsel auch noch Waldmeyers Tipp zum Untertauchen: äusserst günstig, angenehmes Klima, weitgehend unbekannt, auch weit weg – und trotzdem in Europa. Bruno hatte sich gleich eine kleine Villa gekauft, betätigte sich inzwischen als erfolgreicher Immobilienmakler und sorgte mittels Multiplikator-Effekt für makroökonomische Fortschritte auf dem pittoresken Eiland. Man sprach bereits davon, ihm auf dem Dorfplatz in Valverde eine Statue zu errichten („Bruno el suizo, libertador de El Hierro“).

Bruno hatte sich also gut etabliert. Und nachdem Ueli der Maurer die Coronakredite soeben bis 2028 verlängert hatte, wähnte er sich erst recht in Sicherheit. Aber Bruno war umtriebig, deshalb München.

Also zurück zu unserer Facetime-Unterhaltung: Bruno Spirig war nicht entgangen, dass der deutsche Staat ab 1. November die zwangs-geschlossenen Restaurants mit 75% des Vorjahres-Umsatzes entschädigt. Also nicht den Gewinn oder die Marge kompensiert, sondern tatsächlich den Umsatz. „Die Idee mit den 75% kommt ja von diesem Scholz“, meinte Bruno Spirig, „der Sozi ist zwar Jurist, hat aber wohl noch nie eine Kalkulation einer Kneipe gesehen, he, he…!“

Waldmeyers Cousin rapportierte weiter: Bruno hatte sich offenbar – notabene für einen Apfel und ein Ei – El Español, eine kleine Restaurantkette in München, gekauft. Und zwar rückwirkend, zudem mit Bankzinsen, die nahe bei Null liegen. Zuvor hatte er sich auch noch Wien angeschaut, denn in Österreich werden gar 80% des Umsatzes vergütet. Aber die Flugverbindungen von München auf die Kanaren sind einfach besser.

Bruno Spirigs Rechnung leuchtete Waldmeyer in der Tat ein: Der Wareneinsatz eines Restaurants liegt, je nach Konzept, bei ca. 28% des Umsatzes. Personalkosten entfallen zurzeit fast zur Gänze, denn ein Grossteil der Beschäftigten wurde schon früher ausgestellt oder befindet sich in Kurzarbeit. Die Ladenmiete konnte für die Coronazeit drastisch runtergehandelt werden, viele andere Kosten für Energie- und Unterhalt entfallen ebenso. Ergo verbleiben von den 75% gut 2/3 in der Kasse. Ein gutes Geschäftsmodell. Zudem besteht die Chance, dass nicht nur Corona, sondern auch die deutschen Staatshilfen noch etwas länger andauern könnten. „Und wenn‘s dann wieder aufwärts geht, verkaufe ich den Laden mit Gewinn. Buy low, sell high – das hast du doch immer gepredigt, nicht…? Vielleicht zahle ich dann dem Maurer diese Coronakredite zurück, und zwar frühzeitig, noch vor 2028.“

Dann hätte, mit Brunos Geschäftsmodell, Deutschland de facto den Schweizer Staat subventioniert, analysierte Waldmeyer. Nicht so wie mit der Swiss – dort ist der Vorgang ja umgekehrt.

Er erhaschte auf dem Bildschirm im Hintergrund ein paar unscharfe Strandbilder, es räkelten sich ein paar Frauen beim Sonnenbad. Aber Waldmeyer wunderte sich, dass man sich im November in München irgendwo an den Strand hinfläzen konnte. „Bist du wirklich in München, Bruno?“

„Nein, nein! Ich bin doch nicht blöd, sieh dir das Wetter auf El Hierro an! Und wieso soll ich in München sein, wenn die Kneipen geschlossen sind!?“

Vielleicht hatte Bruno Spirig recht, reflektierte Waldmeyer weiter: Leben, Arbeit und Geschäft finden künftig vorab virtuell statt. Im gelebten Konjunktiv quasi. Bruno schien sich in seinem „Homeoffice“ auf jeden Fall gut eingerichtet zu haben.

_______________________

1.11.2020

Max Waldmeyer entdeckt den Covid-helveticus

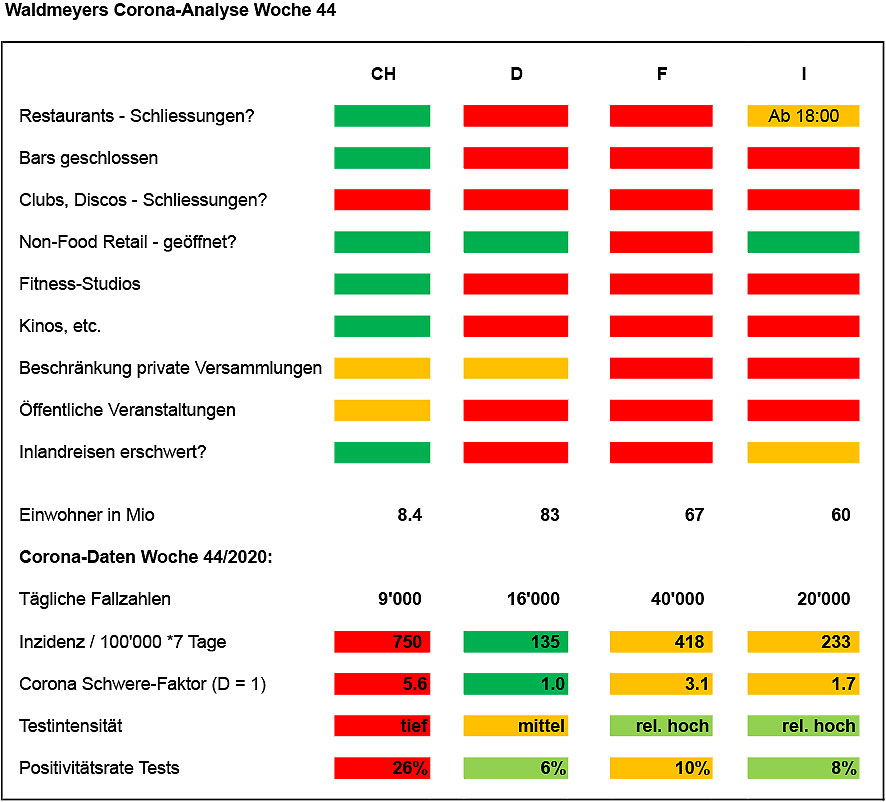

Waldmeyer war diese Woche beeindruckt von den Brandreden und den angekündigten neuen Corona-Massnahmen: von Angela Merkel (betrübt, mahnend, dosierte Panik, etwas erschöpft, wohl schlecht geschlafen), Conte (staatsmännisch, gut gekleidet, souverän), Macron (eine gewisse Brillanz war auszumachen, Grandezza, auch Pathos). Und dann unser Dream-Team im Bundesrat, ohne nur einen Anflug von Brandrede: Sommaruga-Berset-Parmelin – alle ziemlich unaufgeregt, eher gelangweilt. Unsere Konzertpianistin wiederholte die Solidaritätsappelle, der Jurist Berset delegierte die juristischen Fragen der Journalisten elegant an Subalterne, unserem Winzer Parmelin war die Angelegenheit eh lästig. Immerhin konnte er in den letzten Wochen in episch langen und mühsamen Diskussionen mit den Kantonen und allen Bundesratskollegen die Polizeisperrstunde auf 23:00 Uhr hochdrücken. Zumindest bleiben die Restaurants nun fast uneingeschränkt offen – ganz im Vergleich zu all unseren Nachbarn rund um die Schweiz. Ob nun wohl die Italiener zum Dinner raufkommen nach Lugano, die Elsässer in Basel einfallen, oder die Deutschen Schaffhausen heimsuchen – oder gibt es gar einen Run auf die „Züricher“ Gastrotempel?

Waldmeyer stand jedoch vor einem Zahlensalat: Wo stand nun die Schweiz tatsächlich? Und wie im Vergleich zu unseren Nachbarn? Er setzte sich hin und brachte alles – so wie früher als CEO – auf ein einziges A4-Blatt. Auch Präsident Reagan wollte es früher so („there is no problem bigger than a sheet of paper“ – oder ähnlich). Waldmeyers Analyse war verblüffend: Obwohl die Schweiz, im Vergleich zu allen unseren Nachbarn, mit Abstand die dramatischsten Corona-Zahlen aufweist, nehmen sich die staatlichen Einschränkungs-Massnahmen mit Abstand am zahmsten aus. Wir scheinen die Lage also unter Kontrolle zu haben.

„Charlotte, ich habe für heute einen Tisch im Tre Fratelli reserviert. Bevor alle Deutschen kommen. Uf di achti!“

„Charlotte freute sich: „Prima! Da kann ich ja vorher noch etwas shoppen bei Grieder! Wir treffen uns dann in der Kronenhalle-Bar. Neu müssen wir uns dort zwar hinsetzen, gell. Und denk daran, das Tre Fratelli schliesst jetzt schon um 23:00 Uhr.“

„Kein Problem“, meint Max, „wir können den Grappa ja später bei Reto und Ursula nehmen. Vielleicht kommen Harry und Mia noch dazu.“

Waldmeyer war beruhigt: Das Leben geht normal weiter. Die Schweiz scheint ein Fels in der Brandung zu sein. Natürlich wusste er, dass in unserem Land relativ wenig getestet wird, so sehen die Infektionszahlen etwas besser aus. Mehr Tests würden dem statistischen Bild schaden. Die Lage würde dann unnötigerweise noch coronitter aussehen. Rundherum also nichts als Panik, und nur die Eidgenossen scheinen die Lage im Griff zu haben. Unsere Bedächtigkeit und Coolness machten sich also wieder einmal bezahlt. Ein Glück, sind wir nie der EU beigetreten! Es gab eigentlich nur eine Erklärung für die eklatanten Unterschiede in der Lagebeurteilung und den Corona-Massnahmen: Dieses lästige Virus konnte in ganz Europa unmöglich dasselbe sein. Es gibt bestimmt Mutanten. Die schweizerische Covid-helveticus Variante scheint mit Abstand die harmloseste zu sein.

____________________

25.10.2020

Waldmeyer und der BMI, Teil 3 (von 3):

Waldmeyers Sorge: Der Digitalisierungsschub erhöht den BMI

Was bisher geschah – bzw. was Waldmeyer bisher in Sachen BMI analysierte:

Waldmeyer hatte sich schon vermehrt mit dem Body Mass Index auseinandergesetzt. So machte er eine direkte Korrelation zwischen dem Gastronomielevel eines Landes und dem BMI der Bevölkerung aus. Er überlegte sogar, aus optischen Gründen künftig nur noch in Länder mit niedrigem BMI zu reisen. Er studierte auch die Corona-Effekte auf den BMI. Und stellte grundsätzlich fest, dass die Welt zusehends verfettet.

Dabei gab sich Waldmeyer Mühe, das Big Picture nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb seine heutige Reflektion in Sachen Digitalisierung und BMI. Es ging ihm dabei nicht um die digitalisierte Branche, wo die Nerds mit Kapuze programmieren und gleichzeitig Burger vertilgen und Cola schlürfen. Es ging ihm eher um den jüngsten Digitalisierungsschub, ausgelöst durch Corona – aber nicht um die aktuelle Corona-Misere an sich, sondern um die längerfristig fatalen Auswirkungen auf die Ernährung und damit auf den so befeuerten BMI.

Mit der online Bestellung entfällt die Scham

Je mehr Homeoffice, desto mehr Essen wird auswärts bestellt und desto ungesünder wird generell verpflegt. Denn in dieser Konstellation steht tendenziell eher Convenience Food im Kühlschrank. Dass das Homeoffice den BMI noch oben treibt, ist damit eigentlich evident. Nun kam aber ein zusätzlicher Effekt des Digitalisierungsschubs in der Gastronomiebrache hinzu: Mit den online Bestellungen entfällt nämlich die Scham. Es wird mehr bestellt, als man normalerweise, also offline und unter Beobachtung, bestellen würde. Dergestalt wird mehr gegessen – was sich in relativ kurzer Zeit in der Erhöhung des Body Mass Indexes niederschlägt.

Je digitaler unser Leben wird, so reflektierte Waldmeyer, desto schlechter und desto mehr wird gegessen. Und desto eher erhöht sich der BMI. Ein Point of no Return?

Immer mehr XL-Portionen

Waldmeyer hatte sich selber schon dabei ertappt, dass er bei der Auswahl oft dazu tendiert, die mittlere Grösse zu ordern (Charlotte nimmt in der Regel die kleine). Nur: Die grösste Grösse war eigentlich gar nie für den Konsum gedacht. US Amerikaner haben diese schon vor Jahren nur als virtuelle Benchmark erfunden, um (die bereits zu grosse) mittlere Grösse an den Mann zu bringen. Ja, so bestellt sich eine mittlere Portion leichter, ohne schlechtes Gewissen. Allerdings krallen sich derweil insbesondere Amerikaner, aber auch Briten und Australier trotzdem immer öfter die XL-Portionen – was sich inzwischen im Strassenbild dieser Länder unübersehbar bemerkbar macht.

Digital wird ungehemmter konsumiert

Die Digitalisierung führt also zu mehr Onlinebestellungen, welche ungehemmtere anonyme Orders mit grösseren Portionen auslösen. Das Phänomen zeigt sich auch bei den Bestellungen in den Filialen der Fastfood-Ketten: Seit die Kunden die Bestellung selber an den Touchscreens eingeben können, wird mehr bestellt. Laut McDonalds plus 30%: eine grössere Cola, zwei Burger – und nicht einer. Dazu ein Smoothy (früher keiner). Erst Corona befeuerte diesen jüngsten Digitalisierungsschub, und er hat nun die Fastfood-Lokale erreicht. In irreversibler Form wohl.

Kollektive Schuld der Amerikaner

Waldmeyers Meinung: Amerika trifft eine kollektive Schuld an der Verfettung der Weltbevölkerung. US Amerikaner haben das Fastfood erfunden, welches die ganze Ernährungsmisere erst einleitete. Ursprünglich waren es zwar die Asiaten, die Fastfood im ursprünglichen Sinne mit ihrem „Streetfood“ einführten. Aber die Asiaten verarbeiteten frische Produkte, es wurde gekocht – auch heute noch, ebenso für den raschen Verzehr, aber nicht mit ungesundem, übersüssem und überfrittiertem „Processed Food“. Die Amerikaner kombinierten ihre degenerierten Ernährungsangebote zudem mit perfidem Marketing. Die kollektive Schuld ergibt sich also nicht nur beim Braten der Burger, sondern auch bei deren Vermarktung. Die immer grösseren Portionen schlagen nun weltweit auf die Hüften, und die elektronischen Vermarktungsmöglichkeiten wirken als Brandbeschleuniger.

Ja, der eigene BMI stand für Waldmeyer weniger zur Debatte, spannender war selbstredend jener der andern. Waldmeyer meinte zu Charlotte: „Wir haben ein weltweites BMI Problem.“ Charlotte entgegnete sybillinisch: „Wolltest du heute nicht ins Gym?“

____________

18.10.2020

Waldmeyer und der Body Mass Index – Teil 2 (von 3):

Waldmeyer entdeckt den Zusammenhang zwischen Corona und dem BMI

Waldmeyer hatte sich schon länger mit dem BMI auseinandergesetzt. Weniger mit seinem eigenen, als mit dem seines Umfeldes. Auch entdeckte er eine interessante Korrelation zwischen dem BMI und der Gastronomie eines Landes (siehe Waldmeyers Bericht vom 12. Oktober 2020). Spannend fand er nun die Frage, wie sich ein Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und dem BMI herauslesen liess. Beim gepflegten Essen zu Hause reflektierte Waldmeyer am liebsten – selbst dann, wenn es sich nur, wie heute, um einen profanen Teller Spaghetti mit einem einfachen Glas Rotwein handelte.

BMI beeinflusst Corona

Was bekannt ist: Ein hoher BMI stellt eine Vorerkrankung dar und beeinflusst den Krankheitsverlauf von Covid-19. Das ist evident, interessierte Waldmeyer im Moment jedoch nicht weiter. Die Umkehrfunktion ist spannender: Wie beeinflusst Corona den BMI?

Lockdowns und Homeoffice als BMI-Treiber

Die Negativeffekte von Corona liegen auf der Hand – insbesondere die Auswirkungen der Lockdown-Perioden: Keine frische Luft, eingesperrt, wenig Bewegung, Sport nur eingeschränkt, Fertigpizza zuhause. Die Fettleibigkeit nimmt zu. Schlimmer noch die Spätfolgen: Vielleicht reduzieren alle diese negativen Effekte – mit dem Resultat des erhöhten BMIs eben – die Lebensjahre. Die Wirkung von Corona könnte also wie Rauchen sein, dachte sich Waldmeyer.

Die Lockdowns hatten bekanntlich auch positive Effekte: So ging die Kriminalität zurück, auch die Strassenunfälle. Waldmeyer ging es jedoch um den BMI. Analytisch nicht einbeziehen wollte er gewisse Kollateralschäden der Lockdowns: häusliche Gewalt, Depressionen, Trunksucht, etc. Obwohl auch diese Einflüsse den BMI erhöhen könnten. Zu kompliziert. Er konzentrierte sich in der Folge auf direkte Einflüsse.

Es ging ihm dabei nicht nur um die Frage, ob während der Corona-Zeit grundsätzlich mehr oder weniger gegessen wurde. Nein, interessant schien ihm auch die Frage, ob es diesbezüglich Länder-Unterschiede gab. Vorab schon: Ja.

Entwicklungsländer: BMI fällt

Nigeria zum Beispiel liefert einen sehr guten Anschauungsunterricht – eine eher tragische Beobachtung allerdings: Die 5 Wochen Lockdown in der Hauptstadt Lagos führten zu 5 Wochen Hunger. Und Hunger schwächt. Der BMI wird bei geschätzten fünf Millionen Einwohnern also sinken. Vielleicht um 5 Punkte. Waldmeyers Konklusion deshalb: Ja, in eher armen Ländern reduziert Corona den BMI.

Industrieländer: BMI steigt

Waldmeyer vermutete, dass in den Industrieländern die Lockdowns und andere Einschränkungen sowie das verbreitete Homeoffice den BMI flächendeckend erhöhten. Dies einerseits aufgrund der verordneten Bewegungsarmut, mit der Folge von Muskelabbau, bzw. Fettaufbau. Dazu kam die schlechtere Verpflegung: Die Leute assen ungesund und unregelmässig – oder laufend. Sie konnten nur beschränkt ausgehen, die Betriebskantinen waren geschlossen. Und selber kochten die Leute nicht so richtig – weil sie es vielleicht nicht können. Oder buken einfach zu viele Kuchen zuhause. Was sicher ist: Die Take-aways und online Bestellungen von Junkfood verschlimmerten die Sache.

Besonders dramatisch wirkte sich die Situation wohl im Fastfood-Gürtel aus (Nordamerika, UK, Australien): Da die Bevölkerung dort das Kochen komplett verlernt hat (oder tatsächlich nie beherrschte), wirkte sich das gastro-soziale Verhalten vermutlich besonders BMI-fördernd aus. Angelsächsisch geprägte Länder waren von dem Phänomen markanter betroffen, romanisch geprägte etwas weniger. Interessant wäre eine Analyse der Länder ausserhalb des Fastfood-Gürtels, aber mit dennoch einfacher Gastronomie: Deutschland, Holland, etc. Wie sich dort der BMI wohl entwickelt hatte?

Ausreisser: z.B. Spanien

Ein besonderes Phänomen galt es in Spanien zu beobachten. Spanien ist nicht unbedingt ein reiches Land, jedoch einigermassen entwickelt. Gastronomisch immerhin im Mittelfeld. Aber ein fatales Food-Management während des mehrmonatigen Lockdowns führte zu einem Ernährungs-Gau: In Spanien werden die Schüler nämlich täglich an den Schulen verpflegt – was sich inzwischen zu einer wichtigen sozialen Unterstützung für viele Familien entwickelt hat. Anlässlich des Lockdowns mit den geschlossenen Schulen blieb der Regierung nichts anderes übrig, als die Gratis-Verpflegung alternativ zu organisieren. Das besonders intelligent handelnde zuständige Familien-Ministerium verteilte kurzerhand Gutscheine von Fastfood-Ketten. Der Effekt: Das Durchschnittsgewicht der Schüler erhöhte sich binnen Wochen um mehre Kilos. Vielleicht irreversibel, überlegte Waldmeyer.

Fazit: ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Länder

Es kristallisierte sich jetzt heraus, dass Corona natürlich einen Einfluss auf den BMI hat, allerdings mit länderspezifisch grossen, gar gegenteiligen Wirkungen. Waldmeyer hatte zudem schon früher festgestellt, dass in Ländern mit gut entwickeltem Gastronomie-Level der BMI tief liegt, in Ländern mit gastronomischen Defiziten eher hoch. Das konnte auch Corona nicht ausgleichen. Im Gegenteil: Corona entwickelte sich als Brandbeschleuniger für den BMI-Status: Länder mit mediokrer Gastronomie – oder schlechtem Food-Management wie in Spanien – führten wohl zu einer Erhöhung des BMI-Landesschnitts.

Trump hat ein Problem – Waldmeyer nicht

Während Waldmeyer behutsam etwas weissen Trüffel über die al dente Spaghetti hobelte, dachte er kurz an seinen eigenen BMI. Diesen versuchte er seit längerer Zeit auszublenden. Die inkriminierte Zahl lag bei 25 – also an der oberen Grenze für sein Alter. Ehrlich gemessen lag die Zahl bei 26; aber wenn man die Parameter geschickt einsetzte, eben bei 25. Was ihn allerdings nicht daran hinderte, die BMIs anderer Menschen zu studieren. Ihm fiel auf, dass Donald Trump z.B. – und das wurde von dessen Leibarzt bestätigt – über einen beachtlichen BMI von 30 verfügt. Womit er als „fettleibig“ gilt. Der Superspreader von Fake News kann für einmal jedoch kaum das Gegenteil behaupten: Sein BMI ist nämlich zu sichtbar.

Wie sich die Covid-19-Infektion des amerikanischen Präsidenten wohl auf seinen BMI-Index ausgewirkt hat? Einerseits zehrt eine Krankheit, was einen Gewichtsverlust bewirken könnte. Andererseits könnte sich die Langeweile während der Quarantäne im Weissen Haus, die Bewegungsarmut und die vielen Cheeseburger den BMI befeuert haben. Aber eigentlich war das Waldmeyer ziemlich egal, und er schenkte sich etwas Rotwein nach: Terre Brune, einer seiner Lieblingstropfen.

_______________

11.10.2020

Waldmeyer und der Body Mass Index – Teil 1 (von 3):

Waldmeyer untersucht die Korrelation von BMI und Gastronomie

Und: Die wichtigen makroökonomischen Auswirkungen des BMI aus Sicht Waldmeyers

Der BMI – also der Body Mass Index – hatte Waldmeyer schon immer fasziniert: Mit einer einfachen Formel liess sich die objektive körperliche Erscheinung eines Menschen auf eine einfache Zahl reduzieren. „Schlank“, „korpulent“, „vollschlank“: alles zu ungenau. Mit dem BMI wusste man messergenau, wo man stand. Waldmeyer versuchte nun, einen analytischen Überblick über die aktuelle globale BMI-Situation zu erlangen. Hier der 1. Teil seiner BMI-Trilogie.

Spannende ökonomische Auswirkungen des BMI

Waldmeyer interessierte also die wirtschaftliche Auswirkung der jüngsten BMI-Entwicklungen. Das heisst vor allem der BMI-Steigerungen, welche überall auszumachen sind. Ein höherer BMI in der Bevölkerung kann einerseits makroökonomisch positiv sein, denn es lassen sich grössere Essportionen verkaufen, es braucht mehr Textilien, grössere Badewannen, Betten, grössere SUV, usw. Das Gesundheitswesen profitiert ebenso davon, denn die mit zu hohem BMI einhergehenden Krankheiten produzieren mehr Umsatz an Medikamenten, Operationen, Dienstleistungen. Andererseits kommt es zu Arbeitsausfällen und das staatliche Gesundheitssystem wird belastet, was steigende volkswirtschaftliche Kosten zur Folge hat. Aber: Die Lebenserwartungen werden reduziert, also wird das Rentensystem entlastet. Andererseits muss ein makroökonomischer Verlust verzeichnet werden, da die vorzeitig Verstorbenen ja nichts mehr konsumieren. Positiv wirkt sich wiederum aus, dass die BMI-bedingt früher Verstorbenen auch früher vererben, was sich via grosszügigerem Konsum der Erben und entsprechenden Multiplikator-Effekten gut auf die Wirtschaft auswirkt. Fazit: Schwierig zu sagen, ob die BMI-Entwicklung in der Summe nun letztlich positive oder negative volkswirtschaftliche Auswirkungen produziert. Aus Waldmeyers Sicht lag also keine klare Korrelation zwischen BMI und Entwicklung von Volkswirtschaften vor.

Waldmeyer analysiert weltweit

Auf jeden Fall konnte Waldmeier inzwischen sein Auge dergestalt schärfen, dass er den korrekten BMI bis auf ein, zwei Punkte treffsicher einschätzen kann. Soviel zur Beobachtung seines direkten Umfeldes.

Noch interessanter schien Waldmeyer jedoch eine globale Ausweitung seiner persönlichen BMI-Analyse auf alle Staaten der Welt. Trotz Charlottes Einwänden vertrat Waldmeyer nämlich die Meinung, dass sie künftig nur noch Staaten bereisen sollten, deren BMI auf einem erträglichen Niveau ist. Es sei ja nicht sehr erbauend, wenn sich in den künftig zu bereisenden Ländern nur übergewichtige Leute durch die hübschen Einkaufsstrassen und schönen Boulevards schleppen. Waldmeyer erlaubte sich also die ketzerische Frage, ob es verantwortbar sei, den BMI bei der Auswahl von Reisezielen einzubeziehen.

_______________

Berechne Deinen Body Mass Index! Z.B. mit https://www.amavita.ch/de/bmi

_______________

Charlotte protestiert

Eine gesunde und ausgeglichene Ernährung sei eine Frage des Bildungsstandes, meinte Charlotte, und er solle doch ablassen von diesen erniedrigenden Betrachtungen in Sachen BMI. Aber das mit dem Bildungsstand stimmt eben nur bedingt, denn warum verfügt Deutschland in Europa über den höchsten BMI, die Schweiz über einen der niedrigsten? Studien kamen zum Schluss, dass es wohl „sozioökonomische Faktoren“ seien, welche den BMI eines Landes beeinflussen. Diese Erklärung hilft indessen nicht viel weiter. Es könnten vielleicht auch genetische Faktoren sein, dachte Waldmeyer. Ihm entging es jedoch nicht, dass die Bevölkerung Italiens und Frankreichs über einen sehr tiefen BMI verfügen, übrigens auch Vietnam und Thailand. Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern dagegen verzeichnen nur mittlere Werte; das ging nicht nur aus den Statistiken hervor, sondern deckte sich durchaus mit Waldmeyers Beobachtungen an den verschiedenen Strandabschnitten seiner abgereisten Ferienziele. Und dann eben die explodierenden BMIs in den gastronomischen Wüsten, so z.B. in den USA.

Die Welt verfettet

Tatsache ist, dass die Welt zusehends verfettet. Ein Länder-Ranking würde Fürchterliches zutage bringen, selbst bei der Beschränkung dieser Beobachtung auf zivilisierte Länder: Die USA, Neuseeland und Australien liegen weit vorne, sie sind die Adipositas-Anführer. Sie buhlen zusammen mit Kuwait und Katar um die höchsten Werte. Weiter vorne liegen nur noch ein paar pazifische Inseln (Weltmeister sind die Cooks Islands, sowie Samoa mit einem Rekord-BMI von durchschnittlich 50).

Waldmeyer forschte nach den Ursachen der krassen Länderunterschiede und verglich die BMI-Rangliste mit dem Zivilisationsindex – was aber keinen Zusammenhang ergab. Auch das Prokopfeinkommen schien kaum ein massgebender Faktor zu sein, welcher die Essgewohnheiten stringent beeinflusst.

Eindeutige Korrelation zwischen BMI und Gastronomie!

Plötzlich fiel es Waldmeyer wie Schuppen von den Augen: Das gastronomische Niveau, also der Food & Beverage-Level eines spezifischen Landes könnte einen Hinweis auf den BMI der Bevölkerung geben. Heureka! Die Überprüfung seines Ansatzes gab ihm recht. In der Tat gab es eine klare Korrelation: Länder mit einem tiefen F&B Ranking verfügen über einen hohen BMI, Länder mit einem hohen F&B Level haben eine schlankere Bevölkerung.

Oder einfacher ausgedrückt: Wo man schlecht isst, wird man auch dick. Waldmeyer war zufrieden mit seiner Analyse.

_______________

4.10.2020

Max Waldmeyer verkauft Tesla

Sonntagmorgen, Frühstück. Max, Charlotte und – weil Sonntagmorgen – auch die vergeblich erzogenen Kinder Lara und Noa flegeln verschlafen am Tisch rum.

„Ich verkaufe Tesla“, deponierte Waldmeyer etwas platzsprengend. Noa antwortete als erster: „Aber wir haben doch gar keinen Tesla.“ Waldmeyer: „Wir tun so.“

Die Geschichte von Tesla ist bekannt: Der etwas abgefahrene, aber dennoch geniale Elon Musk baut ein ebenso geniales Elektroauto, indem er, leicht vereinfacht, ein Fahrzeug um eine ziemlich gut entwickelte Software mit 2‘000 Handybatterien herumbaut. Die Schlitten verkaufen sich leidlich, aber nicht übermässig. Allerdings: Noch nie konnte ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen werden. Waldmeyer stellte zudem fest, dass das Tesla betreffende Energieproblem nicht wirklich gelöst ist, denn irgendwo her muss der Strom ja kommen – bei uns in Europa oft aus schmutzigen Braunkohle- oder Atomkraftwerken, ein bisschen noch aus Wind-, Wasser- oder Sonnenenergiekraftwerken. Insgesamt, im Strom-Mix, also nicht sehr sauber. Auch die energiefressende Batterieherstellung ist kein Ausbund an nachhaltiger Ökologie. Aber es war noch nie Elon Musks Anspruch, Energieprobleme zu lösen. Er wollte mehr oder weniger nur ein grosses Handy mit vier Rädern bauen und so nebenbei die Automobilindustrie revolutionieren.

Das elektrische Fahren wird – trotz längerfristig ungelöster Energiefragen – staatlich überall gefördert, und die Automobilindustrie, insbesondere in Europa, wird zu behördlich verordneten Produktionswechseln verdonnert. Tesla liegt technologisch noch zwei, drei Jahre vorne, verkauft seine relativ wenigen Fahrzeuge weltweit. Pro memoria: Tesla-Produktion 2019: 368‘000, VW-Konzern (der weltweit grösste Fahrzeughersteller) über 11 Millionen – also 30-mal mehr.

Waldmeyer dozierte weiter am Frühstückstisch, obwohl eigentlich niemand zuhörte. Aber es ist nun mal ein ganz normaler Vorgang, dass man sich selbst oft lieber zuhört als den andern. Waldmeyer fasste trotzdem weiter laut zusammen und vermerkte, dass Tesla an der Börse zurzeit 380 Milliarden USD schwer ist – das ist fast doppelt so viel, wie die drei grossen deutschen Automobilfirmen zusammen auf die Waage bringen. Der VW-Konzern alleine bringt es auf 77 Milliarden USD – er ist also fünfmal weniger wert als Tesla. Die Ratio Börsenwert/Fahrzeugproduktion stellt sich bei Tesla also bei einem ziemlich unrealistischen Faktor 150 ein, verglichen mit dem VW-Konzern!

Noa klinkte sich nun ein und tippte auf seinem I-Phone rum. Er versuchte, den Börsenwert von Tesla durch die Anzahl Fahrzeuge zu dividieren. Es kamen jedoch nur immer Fehlermeldungen. Zu viele Nullen für das teure Apple-Gerät. Waldmeyer überschlug die Zahlen kurz im Kopf: „Jeder produzierte Tesla entspricht einem Börsenwert von gut einer Million USD“, teilte er dem Frühstückstisch mit. Charlotte war entsetzt: „Wie kann denn einer so blöd sein und einen Tesla für eine Million zu kaufen?“. Waldmeyer rechnete weiter: „Bei VW sieht es anders aus: Börsenwert rund 7‘000 USD pro Fahrzeug.“ Charlotte misstraute den Zahlen. Zumal sie an die Bestellung ihres neuen schwarzen Audis dachte – wohl wissend, dass Audi zum VW-Konzern gehört und dass ihr chices neues Gefährt ein bisschen teurer ausfallen wird.

Die Börse nimmt richtigerweise die Zukunft vorab, und die künftige Performance einer Firma ist dann eben im Kurs „eskomptiert“, wie Waldmeyers Banker jeweils mit gespielter Selbstverständlichkeit zu formulieren pflegte. Nur: Soooo viel Ebit kann eine Firma wie Tesla in den nächsten Jahren unmöglich erwirtschaften, um den Börsenkurs auch nur annähernd zu reflektieren. Herr Musk müsste eine gigantische Tesla-Produktion aufziehen und gleichzeitig ebenso gigantische Gewinne pro Fahrzeug einfahren, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen. Undenkbar. Aber das heisst nicht, dass die Börse nicht unmögliche Kurse stellen darf – sie darf alles.

„Wenn wir Tesla-Aktien verkaufen würden, machen wir es eh wie Musk“, erklärte Waldmeyer weiter. Für Max war es sonnenklar, dass der gute Elon Werte promotet, die es eigentlich nur virtuell gibt. Fazit: Letztlich bewegt sich die Tesla-Aktie heute auf einem absurd hohen Niveau – trotz den vereinzelten kürzlichen Kurskorrekturen.

Der Trick also: Man spekuliert auf tiefere Kurse, agiert à la baisse. Man kauft Puts. Waldmeyer: „Wir kaufen Rechte, die auf tiefere Kurse setzen. Falls wir dann wirklich recht haben, gewinnen wir, falls nicht, verlieren wir. Wir tun so, als ob wir Tesla-Aktien besitzen und verkaufen sie – virtuell. Weil wir sicher sind, dass sich die hohen Kurse so nicht längerfristig halten können.“

Jetzt kam Lara auf den Plan: „Ist das nicht unethisch, etwas zu verkaufen, das einem gar nicht gehört?“

Nein, reflektierte Waldmeyer. Denn nur so kann Waldmeyer ein Zeichen setzen, wohin der Kurs künftig – realistischerweise – zielen sollte. Vielleicht würde Herr Musk dann kurz konsterniert von seinen Mars-Flugplänen aufblicken, wenn er erfährt, dass Max Waldmeyer, Meisterschwanden, Switzerland, à la baisse verkauft.

_______________

27.09.2020

Waldmeyer, Ludwig II., Merkel und das Internetz

Das deutsche Technologieversagen: Neuschwanstein war nicht elektrifiziert

Waldmeyer war erstaunt: 1886, als der Bau des Schlosses Neuschwanstein des ziemlich irren und verschwenderischen bayrischen Königs Ludwig II. gestoppt wurde, verfügte die prunkvoll geplante Anlage über keine Elektrifizierung. Der erst 40-jährige König fand gleichzeitig mit seiner Absetzung und dem Ende der Bauarbeiten ein unrühmliches Ende in den Tiefen des Starnberger Sees. Prunk, Weltläufigkeit und ein gutes Händchen für die schönen Künste hatten nicht ausgereicht, die teure Anlage auch technologisch up-to-date auszugestalten. Dabei fand die breite industrielle Elektrifizierung in Europa schon ab 1880 statt, Edison lancierte seine Glühlampe bereits 1879, Strassenbahnen verkehrten in Deutschland ab 1881. Das Hotel Kulm in St. Moritz wusste bereits ab 1879 seine Gäste mit elektrischer Beleuchtung zu begeistern. Unternehmer trieben die technologische Revolution im Monatstakt voran, während die Staatsspitzen noch das Bad in der Historie und dem Nichtstun nahmen. Der gute Ludwig hätte übrigens auch auf fliessend Warmwasser verzichten müssen, hätte er je richtig Wohnsitz nehmen dürfen in seiner anachronistischen Bleibe.

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben

Waldmeyer reflektierte, dass dies eigentlich ein ganz normaler systematischer historischer Verlauf darstellte: Bereits Ludwigs Vorfahre Ludwig der I. negierte die technologischen Fortschritte. Mit seinem Ludwig-Donau-Main-Kanal hatte er 1839 zwar eine durchaus visionäre, wenn auch nicht so ausgereifte Idee: eine Schiffsverbindung fast quer durch Europa mit Dutzenden von Schleusen und mit vom Ufer aus mittels Pferdekraft gezogenen Kähnen. Leider eroberte gleichzeitig mit dem schweisstreibenden Kanalaushub die Eisenbahn das Land. Und noch vor der Fertigstellung des Kanalwerks bediente die Bahn ab 1850 (nur drei Jahre nach der ersten Eisenbahn in der Schweiz notabene) alle betroffenen Strecken. Damit war die neue Wasserrinne obsolet. Staatliche Grossmannssucht war eben noch nie ein guter Begleiter des Fortschritts.

Und meinte später nicht der gute alte Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das geflügelte Wort entstand 1989 in der DDR. Auch 100 Jahre nach Ludwig hatten deutsche Staatsführer offenbar den Zug verpasst.

Wann wird das Allgäu erschlossen?

Waldmeyer sah allerdings ein, dass die historischen technologischen Miseren nicht allein in den Nachbarstaaten zu suchen sind. So bestand z.B. das BAK (das Schweizerische Bundesamt für Krankheit) bis vor kurzem darauf, die Covid-Daten der Kantone per Fax zu erhalten. (Anm. der Redaktion für jüngere Leser oder historisch Interessierte: Ein Faxgerät ist eine analoge Übermittlungsmaschine mit niedrigauflösender schwarz/weiss Qualität, ab 1983 breiter vermarktet – in Deutschland etwas verspätet erst ab 1989 -, seit rund zehn Jahren jedoch fast nirgends mehr in Gebrauch.)

Aber zurück zu Deutschland: Das Land verfügt heute zwar nur über eine bescheidene Gastronomie, indessen über top Industrien. Deren Erzeugnisse sind oft Weltmarktleader. Eine fortschrittliche Nation also?

Bedingt, dachte sich Waldmeyer, als er kürzlich im bezaubernden bayerischen Allgäu ein Wochenende mit Charlotte verbrachte. Wie konnte es nur sein, dass verschiedene Landstriche kaum über eine vernünftige Internetz-Abdeckung verfügten (Anm. der Redaktion: Internetz = deutscher Term für Internet)? Keine NZZ online, kaum WatsApp-Meldungen, das Foto von Charlotte an den Gestaden des Alpsees (Hintergrund selbstredend Neuschwanstein) war nicht zu posten. Das Wetter für den nächsten Tag blieb unbekannt, der Eurokurs auch, die Börsenkurse konnten nur erahnt werden. Der Anhang in der unnützen Email aus der Firma konnte nicht geöffnet werden, hätte aber vielleicht trotzdem wichtig sein können. „Deutschland ist nicht nur eine kulinarische Wüste, sondern auch eine Wüste in Sachen Internet-Abdeckung!“, empörte sich Waldmeyer.

Wir schaffen das…?

Stimmt. Es gibt kaum ein Land ausser Somalia, in welchem es noch dermassen viele Funklöcher gibt, resümierte Waldmeyer. Generell hapert es mit der Digitalisierung an der Basis in Germanien. Die Internet-Abdeckung in den Schulen ist mangelhaft, Schüler und Familien verfügen oft über keine PCs oder Laptops. Das Home-Schooling während der Pandemiekrise geriet deshalb an vielen Orten zum Fiasko. Wir schaffen das…? Mindestens seit zehn Jahren hat sich die deutsche Regierung vorgenommen, hier Abhilfe zu schaffen. Aber sie schafft es nicht.

Zehn Jahre vergeudet…? Die Zahl kennen wir doch: So lange dauert nämlich auch schon die Verspätung des Baus des neuen Berliner Flughafens.

Wenn Mutti nichts tut, macht sie zumindest keine Fehler – eine recht gut funktionierende Strategie, welche übrigens auch der Schweizerische Bundesrat in der Coronakrise gewählt hatte, analysierte Waldmeyer weiter. Nichtstun ist zuweilen in der Tat das Beste, was Politiker tun können, denn nur so werden Pannen vermieden.

Den Staatsführern und Politikern ist allerdings zugute zu halten, dass sich durch Untätigkeit oder aktive Verschleppung die Probleme oft von selber erledigen: Den neuen Flughafen zum Beispiel braucht es gar nicht mehr, weil in absehbarer Zeit kaum mehr geflogen wird.

Waldmeyer for President?

Staaten, bzw. deren Repräsentanten, waren noch nie gute Manager. Vielleicht ist diesbezüglich einzig Singapur eine Ausnahme: Dort werden nur die besten Manager aus der Wirtschaft in Ministerposten gehievt, und sie verdienen marktgerechte Millionensaläre. In den meisten Staaten jedoch herrscht eine Klientel-, Beamten- oder generell eine Misswirtschaft.

Waldmeyer versuchte, seine jüngsten Eindrücke aus dem Allgäu so zusammenzufassen: Staaten werden in der Regel nur in einer Schönwetter-Glocke einigermassen gut verwaltet. Verwaltet, wohl verstanden – nicht geführt, geschweige denn gemanagt. Kommen echte Krisen auf oder stehen nachhaltige Probleme an, versagen diese Setups.

Waldmeyer, als Firmenchef ökonomisch gestählt, meinte zu Charlotte: „Wir brauchen CEOs an der Staatspitze. Die würden den Laden effizienter schmeissen“.

„Max, würdest du dich denn zur Verfügung stellen?“

Nun, das dann doch auch wieder nicht, überlegte sich Waldmeyer.

____________

20.9.2020

Waldmeyers Begegnung mit dem gelebten Islamismus

Waldmeyers hatte seine langjährige Mitarbeiterin Alina Silivič erst kürzlich im Betrieb verabschiedet. Es war ein guter Grund, sich wieder einmal in den Büros zu zeigen. Und Alina hatte es auch verdient, dass Waldmeyer beim Verabschiedungs-Apéro extra ein paar Worte sprach. Sie war eine verdiente Mitarbeiterin, etwas kulturfremd (Kosovo), aber sehr tüchtig. Das war vor einem guten Jahr. Dass sie beim Apéro damals nur Orangensaft trank, war soweit stringent – wohl eben kulturell bedingt. Dass sie im Übrigen kein Schweinefleisch ass, konnte Waldmeyer ebenso nachvollziehen – er mied es selber in der Regel auch. Wie auch den Orangensaft.

„Was macht Alina jetzt wohl?“, fragte sich Waldmeyer laut.

Für einmal antwortete Charlotte. Oft tat sie es nämlich nicht, da Waldmeyer dies gar nicht erwartete (weil er in der Regel mitten in seinem singulären Brainstorming steckte).

„Alina lebt nicht mehr in Hinwil, sondern ist zurück in Pristina. Sie wird wohl weiter keinen Alkohol trinken und kein Schweinefleisch essen. Sie besucht keine Clubs, auf der Strasse ist sie verhüllt, kein Händeschütteln, keine Berührungen und so. Du weisst schon.“ Charlottes Zusammenfassung war aus Waldmeyers Sicht soweit logisch und irgendwie abschliessend – so lebt man nun einmal mit einem islamischen Glauben.

„Glaubst du, sie ist ziemlich orthodox islamisch – oder gar islamistisch? Fundamentalistisch?“, hakte Waldmeyer nach.

„Max, Alina ist Christin. Sie hält sich einfach an die Corona-Regeln. Auch im Kosovo.“

Waldmeyer stutzte. Die Verwechslung war frappant. Corona ist also ähnlich wie der Islam. Könnte es sein, dass Corona nun als Brandbeschleuniger für die Islamisierung in der Schweiz wirkt? Vielleicht wird es an der Zeit, eine neue Verschwörungstheorie zu lancieren: Corona wurde erfunden, um die Islamisierung voranzutreiben. Vermummung, keine öffentlichen Körperkontakte, kein Händeschütteln, keine ausschweifenden Partys, no Clubbing, möglichst kein Alkohol, fertig lustig.

Waldmeyer überlegte sich, wie man die neue Verschwörungstheorie schneller verbreiten könnte. Zumindest in Meisterschwanden. „Charlotte, vielleicht solltest du künftig auf diese blöde Maske verzichten und einen korrekten Niqab tragen“.

_________________

13.9.2020

Max Waldmeyer und sein ethno-epidemiologischer Ansatz

Oder warum die Alhambra der Schlüssel zum Rätsel der zweiten Corona-Welle in Spanien ist

Spanien ist ein Epidemie-Rätsel

Spanien verfügte zu Beginn der Coronakrise den strengsten Lockdown in ganz Europa. Die Einschränkungen zählten, nebst denen in Südafrika, wohl zu den schärfsten weltweit. Trotzdem verzeichnet das schöne Land im Süden in einer zweiten Welle aktuell die höchsten Fallzahlen pro Tag – bis zu 15‘000. Und dies, obwohl die Massnahmen auch heute noch immer einschneidend sind, denn nicht alle Lockdown-Verordnungen wurden gelockert. Zum Teil wurden die Massnahmen wieder verschärft, vor Wochen schon zum Beispiel Clubs wieder geschlossen und Partymeilen aufgelöst. Und doch steht Spanien nun wieder ganz vorne bei den Fallzahlen. Ein Rätsel.

Gibt es eine spanische Virus-Mutation?

Eins war für Waldmeyer klar: Das Virus ist das gleiche. Vielleicht mag es heute ein paar Virus-Mutationen geben – aber kaum eine rein spanische Mutation. Für diesen Ausreisser mussten also andere Gründe vorliegen.

Auch in anderen südlichen Ländern (inklusive Frankreich) und in einzelnen südamerikanischen Ländern steigen die Fallzahlen wieder stark an. Dies, obwohl die Einschränkungen im öffentlichen Leben nach wie vor wesentlich stärker sind als in unseren Ländern – so z.B. in der Schweiz, Deutschland oder Österreich.

Wirklich ein Rätsel. Also versuchte es Waldmeyer mit einer profunden Analyse – so, wie er es damals immer tat, als er noch CEO war. Man musste nur apolitisch sein und die Fakten auseinanderdividieren. Waldmeyer machte sofort vier verschiedene mögliche Gründe für die grossen Länderunterschiede aus:

- Könnte es sein, dass man sich in einzelnen Ländern einfach nicht an die Vorschriften hält? Die Masken eben nur auf hat, wenn man beobachtet wird? Sich trotzdem zu Partys trifft? Also einfach intransigentes Verhalten? Ein Bescheissen von sich selber, der Gesellschaft und des Staates? Gibt es per se klandestine Völker?

- Mit nur Vorschriften allein erreicht man offenbar nichts, denn auch strenge Auflagen können umgangen werden. Die absurden Ausgangssperren in Südafrika, verbunden mit einem Alkohol- und Tabakverbot, waren der Bevölkerung schlecht vermittelbar – also wurden sie nicht eingehalten. Wie das Einhalten des Tempos in gewissen 30-er Zonen, reflektierte Waldmeyer. Die strengen Ausgehverbote in Spanien waren ebenso schwer verständlich. Wieso sollte man nicht im Freien oder einfach am Strand spazieren dürfen? Ein Lockdown in Franco-Manier mit der martialischen Guardia Civil auf der Strasse kommt bei der Bevölkerung nicht gut an. Wenn der Bürger sich auf Druck nur vernünftig verhalten soll, geht der Schuss oft hinten hinaus. Liegt der Grund der neuen Epidemie-Misere in Spanien also im mangelnden Verständnis und Überzeugung in der Bevölkerung? Nur mit diktatorischem Verhalten lässt sich das Volk nicht gewinnen.

„Wir müssen zusammenstehen“, meinte doch Frau Sommaruga. Und die ausgebildete Pianistin meinte dies wirklich ehrlich. So wie das Fingerspiel auf dem Klavier müsste es sein: ein perfektes Zusammenspiel von allen Bürgern, mit dem Ziel, das Ziel auch zu erreichen. Vielleicht hatte der Aufruf bei uns tatsächlich genützt?

In gewissen anderen Ländern wurden in der Tat nur strenge Dekrete verhängt, mit drakonischen Strafen – ohne intelligente PR-Leistung. Man hatte sich nicht darum gekümmert, Überzeugung zu erzielen. Könnte dies ein Grund sein für das falsche Verhalten in der Bevölkerung? Ein Regierungsversagen? Hätte eine Klavierspielerin in Spanien das Ruder herumreissen können?

- Oder könnte es auch der Bildungsstand sein? Vielleicht begreift ein Teil der Bevölkerung einfach nicht, wie man einer Pandemie tatsächlich begegnen muss? Dieses ablehnende Verhalten lässt sich in Teilen sogar in unseren Staaten ausmachen. Verschwörungstheorien tragen das Ihre dazu bei, denn sie erreichen oft Leute mit geringem Bildungsstand – entsprechend fällt ihr pandemisches Benehmen aus. Also: Je geringer der Bildungsstand, desto weniger hält sich die Bevölkerung an Vorgaben und Empfehlungen?

- Könnte es sein, dass es das Sozialverhalten eines Volkes ist? Fiesta, Partys, lautes Feiern. Dazu das Wohnen mit mehreren Generationen in engen Räumen. Und das immerfort laute Sprechen, das nahe Beieinanderstehen. Also ein ethno-epidemiologischer Ansatz?

Waldmeyers Synthese nun:

Er gewichtete den Grund Nummer 4 (ethnisch basiertes Sozialverhalten) mit 10 Punkten, Nummer 3 (Bildungsstand) mit 3 Punkten, Nummer 2 (Regierungsversagen) mit 2 Punkten und den Grund Nummer 1 (intransigentes Verhalten) ohne Punkt – denn dieser Grund ist quasi schon aufgegangen im Grund 2 und 3.

Analyse und Synthese sind manchmal ganz einfach, dachte sich Waldmeyer, als er weiter bei Netflix rumzappte und sich Cognac nachschenkte. Man müsste also eine neue Wissenschaft begründen: etwa die der Sozioepidemiologie? Sozialepidemiologie gab es übrigens schon. Diese Disziplin half Waldmeyer jedoch nicht weiter, denn sie konzentrierte sich auf soziale Parameter (wie Geschlecht, Alter, Einkommen, etc.), die auf das epidemische Geschehen einwirken. Die neue Sozioepidemiologie würde das Problemfeld eher abdecken, sie könnte untersuchen, wie sich eine Epidemie aufgrund des sozialen Verhaltens ausbreitet. Die Disziplin müsste jedoch mit einer ethnischen Betrachtung erweitert werden, denn das soziale Verhalten allein greift zu kurz. Also dann besser gleich Ethno-Epidemiologie, da wäre das soziale Gebaren quasi schon drin.

Nur nicht Charlotte einbeziehen

Charlotte würde Waldmeyer umgehend fragen, was seine neue Disziplin denn bringen sollte. Sie würde ihm wohl sogleich darlegen, dass aufgrund gewonnener Erkenntnisse dieser neuen Wissenschaft die Spanier trotzdem nahe beieinander stehen und sich selbst Beiläufiges ins Gesicht brüllen würden. Also unterliess es Waldmeyer, Charlotte hier einzubeziehen.

Auch arabische Völker neigen übrigens zu dieser Unart des laut Sprechens und des zu nahen Körperkontakts. Um die Ausbreitung einer Epidemie zu verzögern, müsste man also das Sozialverhalten eines Landes – oder einer ganzen Ethnie eben – ändern.

Ethno-Epidemiologie: ein Minenfeld

Waldmeyer war ziemlich überzeugt, dass er mit seinem neuen wissenschaftlichen Ansatz richtig lag. Vor allem der Link Spanien-Arabien erschien ihm als hoch-interessant: Hatten nicht die Mauren einst Spanien fest im Griff? Die Alhambra in Granada zeugt noch heute davon.

„Heureka, jetzt haben wir’s“, meinte Waldmeyer zu Charlotte: „Die Spanier sind eigentlich Araber und verhalten sich ethno-epidemiologisch problematisch. Da helfen auch keine Lockdowns, die müssen das durchstehen.“

Charlotte antwortete nicht. Soll sich Max doch alleine in dieses ethnische Minenfeld begeben; sie blieb da aussen vor. Aber vermutlich hatte er recht.

______________

6.9.2020

Waldmeyer bei Bergbauer Ruedi Arnold

Unser Landwirtschaft kostet Unsummen

Waldmeyer entschied sich, das letzte Stück zu Fuss zurückzulegen. Immerhin hatte er es mit seinem Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) bis zur letzten Kehre geschafft. Der Fussmarsch in den schwarzen Sneakers war also zumutbar. Im Rucksack befanden sich zwei gekühlte Flaschen Bier. Waldmeyer hatte sich während den Tagen zuvor einige Gedanken über die Schweizer Landwirtschaft gemacht. Avenir Suisse hatte kürzlich berechnet, dass uns diese 21 Milliarden pro Jahr kostet. Eine Unsumme also, die sich auf 200‘000 Franken pro Beschäftigten in der Landwirtschaft verteilt. Ein guter Grund also, die Sache mit Ruedi zu besprechen, seinem alten Schulfreund. Dieser hatte sich vor einiger Zeit zurückgezogen und lebt nun als Bergbauer in der Innerschweiz. Ruedi Arnold hatte nämlich schon immer brillante Ideen.

Subaru, Samsung, Dyson

„Die sind ja warm“, meinte Ruedi, als er den verschwitzten Waldmeyer begrüsste und die beiden Feldschlösschen aus dem Rucksack zog. Er stellte sie zu den anderen Feldschlösschen in das neue Samsung Foodcenter. „Und wieso bist du nicht ganz raufgefahren?“ Ruedi deutete auf seinen blitzblanken neuen Subaru vor der kürzlich errichteten, vollklimatisierten Scheune. Elias (aus Eritrea) reinigte gerade den Innenraum des neuen Gefährts – mit einem neuen Dyson.

Waldmeyer hatte den Ort noch als abgeschiedenes Idyll in Erinnerung und war etwas enttäuscht. Vor gut 10 Jahren, als Ruedi sich als Aussteiger outete und sich auf die Alp verzog, war alles noch ziemlich einfach. Inzwischen schien sich Bergbauer Arnold mit Hilfe der staatlichen Unterstützungen recht gut organisiert zu haben.

Vom Fensterbauer zum Bergbauer

Ruedi Arnolds Werdegang war schon immer etwas anders. Erst der Schulabbruch, dann die Lehre als Baufensterschreiner. Dann kamen die starken Mehrfachverglasungen, die Fenster gingen nicht mehr kaputt, denn diese hielten plötzlich allen Fussbällen und anderen Geschossen stand. Der örtliche Fensterschreiner musste seine Waffen strecken und Ruedi wurde arbeitslos – dann aber Futtermittelverkäufer (Aussendienst). Umtriebig genug, stieg er jedoch bald in den Occasionshandel ein, später kamen die Neuwagen dazu. Auch dies war ihm indessen bald zu repetitiv, und er setzte auf die Börse – massiv. Bis Lehmann Brothers. Ab 2009 dann wieder Futtermittelverkäufer, allerdings digital. Und dann die Alp.

Waldmeyer warf einen Blick in die Küche. Die multi-taskende Paula sprach in Portugiesisch wie ein Maschinengewehr in ihr iPhone 11 plus, blätterte gleichzeitig in einer Modezeitschrift, kraulte eine Katze und warf Waldmeyer ihr bezauberndes brasilianisches Lachen zu. Von zwei PCs flimmerten Notierungen mit Futtermittelpreisen, und es roch nach frischem Apfelkuchen. Alles stimmte.