Oder: Ist die nächste grosse Krise der Ausbruch des Vesuvs…?

Es mag etwas voreilig sein, aber wir können heute schon behaupten: Wir konnten, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, alle Krisen einigermassen gut bewältigen. Ob die Finanzkrise 2007/2008, später Corona, oder – bis jetzt – die «Trump-Krise». Allerdings zum Teil zu derart hohen volkswirtschaftlichen Kosten, dass wir dafür beten müssen, dass vergleichbare Ereignisse nicht gleich wieder eintreten mögen. Waldmeyer betet nicht, aber er analysiert und bereitet sich vor.

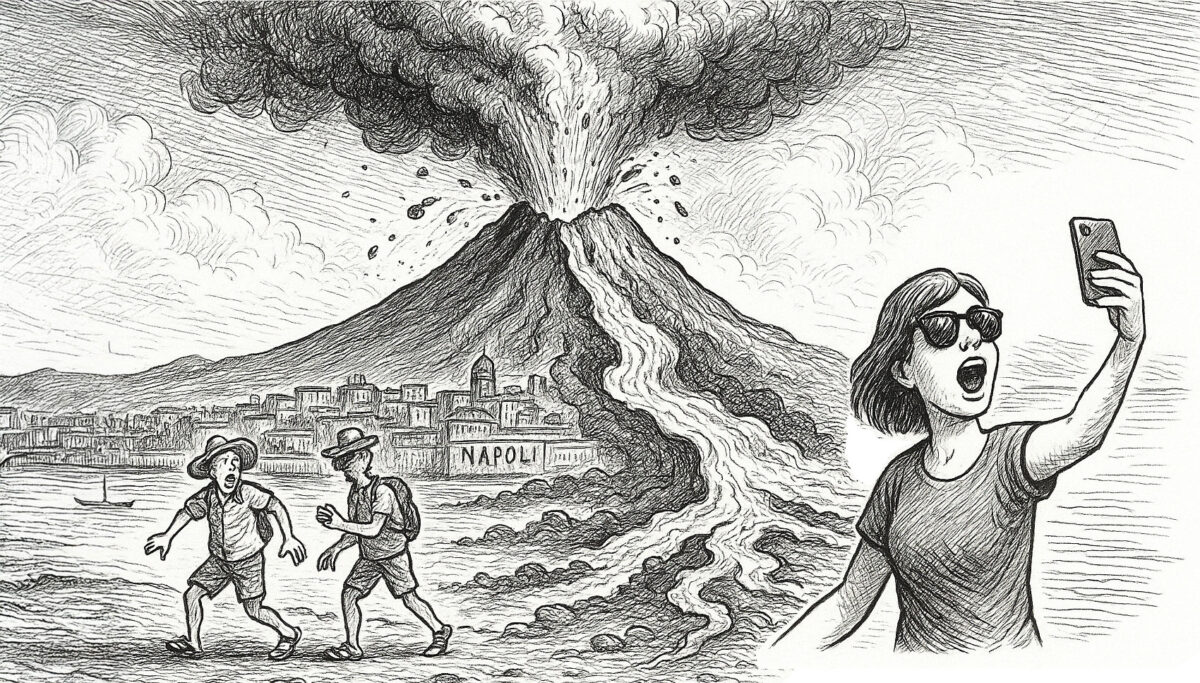

„Vergiss Capri, Schatz, das ist mir zu brenzlig“, meinte Max Waldmeyer zu Charlotte, als sie Google Maps wieder mal nach lohnenswerten Reisezielen durchforsteten. Charlotte verzog die Mundwinkel. Sie erinnerte sich dabei, wie sie damals, vor rund 30 Jahren, mit Antonio im alten Fiat Panda der Amalfiküste entlangzuckelten und nach Capri übersetzten. Sie teilte ihre Erinnerung jetzt aber nicht.

Waldmeyer überlegte, ob er künftig das Risiko von Vulkanausbrüchen in seine Ferienplanung einbeziehen sollte. Der Vesuv bei Neapel, der Ätna oder der Stromboli im Raum Sizilien, der Fuji in Japan, der Gunung Agung auf Bali, der Toba oder der Tambora in Indonesien usw.: Es gibt nun mal Gegenden mit erhöhten Risiken. Heikel wird die Kombination eines erhöhten Risikos mit einer ebenso hohen Auswirkung.

Waldmeyer ist sich bewusst, dass es auch eine Vielzahl von anderen Katastrophen geben könnte, mit ganz unterschiedlichen Eintretenswahrscheinlichkeit und, je nachdem, grossen regionalen oder globalen Auswirkungen. Eine grosse Atomkatastrophe, ein Cyberkrieg, nochmals eine böse Pandemie – das sind alles Krisen, die ein Desaster darstellen können. Oder man stelle sich vor, dass der irre Pate im Oval Office den US-Dollar kollabieren lässt und die gesamte Weltwirtschaft den Bach runtergeht. Aber auch der Ausbruch des Vesuvs könnte unser Leben schlagartig verändern.

Waldmeyer ist nicht paranoid. Aber er würde sich doch als etwas «teil-paranoid» bezeichnen. Für den Moment, für dieses Wochenende zumindest, nahm er sich vor, sich erst mal nur auf die Vulkane zu konzentrieren.

Ein Warnschuss erfolgte im Jahr 2010

Waldmeyer erinnert sich an den Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island. Der Himmel ganzer Erdteile war über Tage und Wochen in Vulkanstaub gehüllt, der Flugverkehr über weite Teile lahmgelegt, das Klima beeinträchtigt, lokal ebenso die Gesundheit der Bevölkerung. Es war ein kurzes, glücklicherweise nur vorübergehendes Ereignis.

Im Jahr 1815 war es anders. Der Ausbruch des Tambora-Vulkans in Indonesien hatte schwerwiegende globale Auswirkungen: Amerika und Europa mussten in der Folge nämlich ein „Jahr ohne Sommer“ verzeichnen. Ein grosser Teil der Menschheit litt an Kälteeinbrüchen, Missernten, Überschwemmungen. In der Schweiz brach eine Hungersnot aus. Der russische Zar Alexander I. erbarmte sich und lieferte Getreide und Geld an die Ostschweiz. Ob Präsident Putin uns heute auch helfen würde? Aus Deutschland wanderten damals, aufgrund der grossen Not, viele Menschen in den Süden Russlands oder in die USA aus. Und in den USA selbst gab es eine Wanderbewegung vom Osten in den Westen. Das alles nur aufgrund eines Vulkanausbruches? Ja.

Alle hundert Jahre ein grosser Ausbruch

Die Wahrscheinlichkeit lehrt uns, dass etwa einmal pro hundert Jahre ein grosser Vulkanausbruch globale Auswirkungen haben könnte. Wir kennen alle die Geschichte vom Aussterben der Dinosaurier. Die Wissenschaft rätselt bis heute, ob es ein grosser Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag war, der eine reduzierte Sonneneinstrahlung zur Folge hatte und einen dramatischen Klima- und Vegetationswandel auslöste.

Als der Vesuv 79 n. Chr. ausbrach, verschwand Pompeji unter einer 12 Meter hohen Lava- und Ascheschicht. Noch heute gilt der Vesuv als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Geologen bezeichnen ihn als Zeitbombe.

Der Ausbruch des Vesuvs könnte verheerende Auswirkungen haben

Die Wahrscheinlichkeit für einen richtig grossen Ausbruch des Vesuvs wird auf 1% geschätzt, dies für den Zeitraum der nächsten 50 Jahre. Also ein einigermassen überblickbares Szenario. Dennoch: Waldmeyer stellte sich vor, dass er mit verbundenen Augen eine wenig befahrene Strasse überqueren sollte. Die Wahrscheinlichkeit, überfahren zu werden, liegt bei nur 1%. Er würde an der Strasse stehen und er hätte die Wahl, entweder mehrere Stunden zu warten, bis ihm jemand die Augenbinde abnimmt, oder das geringe Risiko einzugehen, die Überquerung zu wagen. Nun, Waldmeyer würde jetzt noch am Strassenrand stehen und warten. Merke: Auch ein geringes Risiko gilt als zu fatal, wenn es eintritt.

Leider müssten wir uns vom schönen Capri verabschieden

Waldmeyer am Strassenrand hätte zumindest die Wahl, er kann den Eintritt eines Risikos beeinflussen. Er könnte an einem geselligen Abend auch das Risiko eines Hangovers beeinflussen. Könnte.

Bei einem grossen Vulkanausbruch ist das leider anders. Er findet statt oder nicht. Gewissheit herrscht nur darüber, dass ein solcher verheerend wäre. Wir würden uns dann nicht nur über eine vorübergehende Beeinträchtigung des Flugverkehrs unterhalten.

Nun also zum Vesuv: Neapel zählt über eine Million Einwohner, der betroffene Grossraum (leider inklusive der schönen Insel Capri) sogar über drei Millionen. Hunderttausende von Todesopfern wären zu beklagen. Die Szenarien sind bekannt, gemacht wird wenig. Analog zu unserer Pandemie-Vorbereitung (Stichwort Masken, Krisenpläne etc.). Es gibt zwar seit langem Umsiedlungspläne in der Region, selbst mit Prämien. Praktiziert wird indessen das Gegenteil, in den besonders betroffenen „roten Zonen“ wird nämlich kräftig gebaut. Die heutigen Evakuierungspläne für einen Ausbruch gehen von einer Vorlaufzeit von 14 Tagen aus. Buona Fortuna! Die Evakuierung der Region würde wohl zu einem mehr als italienischen Chaos ausarten, zumal die Fluchtmöglichkeiten beschränkt sind. Elend und Plünderungen wären vorprogrammiert, die Armee müsste eingreifen. Abgesehen von den drastischen ökonomischen Auswirkungen in der ganzen Region wäre der direkte Einfluss auch überregional und würde mit Bestimmtheit ebenso die Schweiz betreffen. Strom- und Kommunikationsverbindungen könnten gekappt werden, halb Europa wäre von Hospitalisierungen betroffen. Apocalypse now?

Auch globale Auswirkungen

Ein grosser Vulkanausbruch würde nicht nur einen Aschenregen über die Alpen niedergehen und die Airlines grounden lassen. Der „Flügelschlag des Schmetterlings“ würde Kollateralschäden produzieren, an die wir im ersten Moment kaum denken: Ernteausfälle, Flutkatastrophen, Tsunamis. Die Klimaveränderung könnte auch längerfristig anhalten. Lieferketten würden unterbrochen, Versorgungsengpässe wären vorprogrammiert, globale ökonomische Auswirkungen wahrscheinlich. Über Washington würde zwar kein Ascheregen niedergehen, aber auch dort wäre die Stratosphäre mit Asche-Mikropartikeln kontaminiert und würde die Sonneneinstrahlung und das Klima beeinflussen. Donald Trump würde im Rosengarten die neuen Zölle mit der Maske vor dem Gesicht verkünden.

Und das alles nur aufgrund eines Vulkanausbruches? Die Frage müssen wir leider nochmals mit Ja beantworten. Das einzig Positive an dem Szenario: Es ist in der Tat wenig wahrscheinlich. Aber würde es eintreten, würden wir uns Trumps Zölle herbeiwünschen oder andere, einigermassen überblickbare Unbill.

Wieso unterhalten wir uns so lange über den Vesuv…?

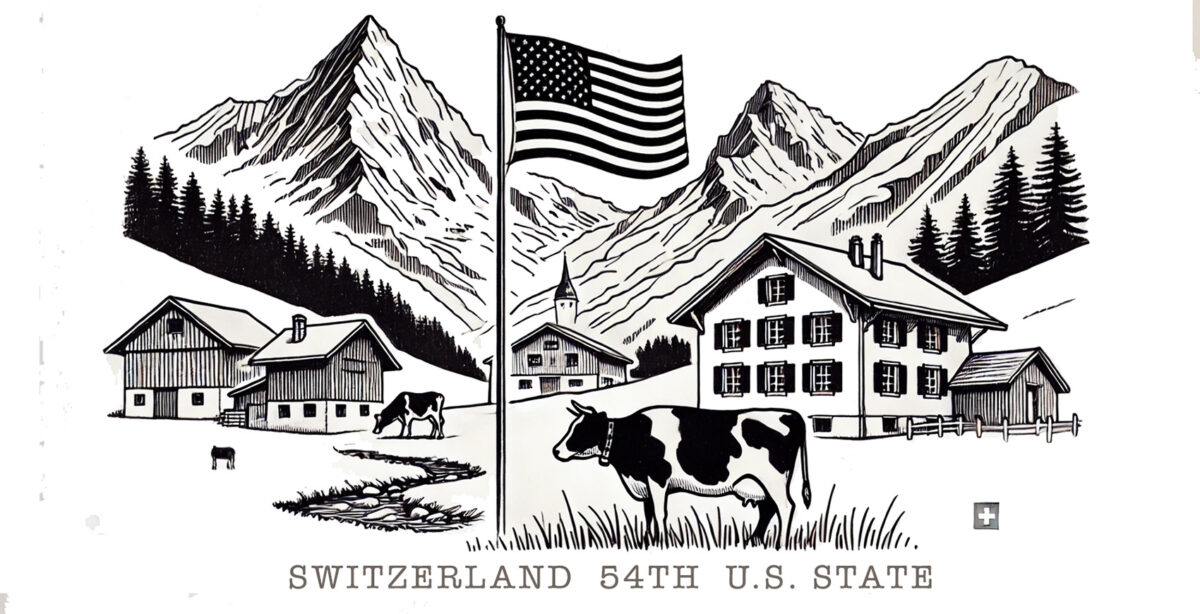

Lohnt es sich überhaupt, sich mit wenig wahrscheinlichen Krisen auseinanderzusetzen? Die Krux liegt darin, dass sich ein ganzer Reigen an vielen weiteren Krisen präsentieren könnte: Strommangellagen, Cyberattacken, Atom-Terrorismus, neue Pandemien, Russlands Überfall aufs Baltikum etc. Der Bundesrat hatte schon 1999 und nochmals 2015 definiert, welche Krisenereignisse die wahrscheinlichsten sind. Der Russe, der den Rhein überschreitet, war damals nicht mehr auf der Liste. Die Pandemie indessen schon, sogar auf Platz 2. Und trotzdem waren wir nur knapp vorbereitet. Wir sind also bereit, den Russen zu empfangen, weil wir nicht glauben, dass dieses Ereignis eintreten würde, nicht aber eine Pandemie. Den Vesuv hatte der Bundesrat entweder vergessen auf die Liste zu setzen – oder vielleicht wäre er nur auf eine verlängerte Liste geraten (zusammen mit dem Meteoriteneinschlag)?

Vergessen wir die Campi Flegrei nicht!

Gleich neben Neapel, in Konkurrenz zum Vesuv, brodelt die Erde bereits: Aus den Phlegräischen Feldern traten gerade vor ein paar Tagen wieder Schwefeldämpfe auf und die Erde bebte – immerhin mit Stärke 4.4 auf der Richterskala. Die Chose könnte jederzeit hochgehen, ein riesiges Magmafeld unter der dünnen Erdkruste wartet nur darauf, explodieren zu dürfen. Die Italiener vor Ort kümmerts wenig – es war schon immer so. Sie lassen sich davon nicht stören, dass hier ein Gebiet mit einer Ausdehnung von fast 150 Quadratkilometern gefährlich vor sich hingrummelt. 1538 waren diese gigantischen Magmakammern zum letzten Mal explodiert. Die Campi Flegrei gelten als das gefährlichste Vulkangebiet der Welt. Die Ausbruchwahrscheinlichkeit ist jedoch relativ gering. Angesichts dieser relativ beruhigenden Information nahm sich Waldmeyer vor, sich erst mal auf die Causa Vesuv zu konzentrieren.

Breaking News: Der Vesuv meldet sich zurück – ganz Neapel hat jetzt Meerblick!

Waldmeyer stellte sich vor, wie denn so ein Szenario eines Ausbruches konkret aussehen würde. So in der Stadt Neapel, in einer Winternacht, um 23:03 beispielsweise: Nach jahrhundertelanger Ruhe würde sich der Vesuv mit einer Geste von überwältigender Grandezza zurückmelden. Im Gegensatz zu damals, in Pompeji, würde es indessen nicht nur eine friedliche kleine Stadt treffen. Die gesamte Region Kampanien würde innerhalb von Minuten in ein Instagram-unfreundliches Szenario verwandelt. Der Flughafen Neapel würde zur Lavasauna, während sich Touristen aus aller Welt über Google Maps wundern, warum die Strassenkarte im Satellitenmodus plötzlich rot glüht.

Tatsächlich könnte Neapel, aufgrund einer gewaltigen Explosion seines Hausberges, nun auch in seinen nördlichen und östlichen Wohngegenden mit einem Schlag plötzlich über Meersicht verfügen – allerdings dann ohne Fenster. Die wenigen Informationen, die vor Ort erhältlich sein würden, wären, abgesehen von lokalen Hilferufen, ein paar bruchstückhafte Versprechungen der italienischen Regierung, alles „zügig wieder aufzubauen»; sie würde auf die Wiederaufbauhilfe in den Abruzzen verweisen, nach dem grossen Erdbeben 2009 (Anm. der Redaktion: Die Wiederaufbauhilfe kam allerdings bis heute kaum an).

Im direkten Umkreis des Vesuvs bliebe kein Stein auf dem anderen, im weiteren Umkreis von rund 20 Kilometer Radius bräche die gesamte Infrastruktur zusammen. Vielleicht wäre die Flucht allenfalls noch mit einem Mountainbike möglich, überlegte Waldmeyer, über die Felder und Äcker, bewaffnet mit einer Flasche San Pellegrino und mit einem nassen Schal um den Kopf gewickelt. Auf jeden Fall müssten besiedelte Gebiete und Strassen gemieden werden. Letztere wären hoffnungslos verstopft, der Asphalt könnte schmelzen und Feuerstürme die Gebäude heimsuchen. So oder so müsste der Start der Radtour etwas weiter weg vom Eruptionsort stattfinden, so ausserhalb eines Radius’ von mindestens fünf Kilometern, denn ansonsten würden bis zu 700 Grad heisse Luftströmungen ein Fortkommen doch erheblich erschweren. Es gälte auch, möglichst rasch das Weite zu suchen, denn selbst innerhalb eines Radius von 10-20 Kilometern würde sehr bald Asche niedergehen, bis zu einem halben Meter, was auch die gröbsten Reifenprofile eines Mountainbikes überfordern würden. Wichtig ist auch, sich weit vom Meer weg zu begeben, denn es müsste mit einem Tsunami gerechnet werden.

Noch Monate und Jahre nach der Eruption wären die verheerenden Schäden in der weiteren Region zu sehen: die komplette Zerstörung des Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgungsnetzes, die totale Vernichtung der Basis für den Wein-, Oliven- und Obstanbau. Ganz Kampanien würde wirtschaftlich kollabieren und die angrenzenden Regionen wären heillos überfordert mit Hilfeleistungen. Ganz zu schweigen vom Tourismus in ganz Süditalien, welcher einen Totalschaden erleiden würde. Keine schönen Aussichten, meinte Waldmeyer und überlegte sich, ob das der Staat Italien überleben würde. Der Bel Paese liegt bekanntlich, wirtschaftliche betrachtet, seit längerem auf der Intensivstation und wird laufend am offenen Herzen operiert.

Waldmeyers Vorbereitung

Waldmeyer überlegte sich, was er denn selbst tun müsste, um sich auf die Vesuvkrise adäquat vorzubereiten. Man stelle sich vor, dieser bricht tatsächlich aus. Nehmen wir an, es wäre das volle Programm angesagt – wie oben angedacht. Also eine Eruption wie vor nahezu 2‘000 Jahren. Die Verwüstung rund um Neapel würde Waldmeyer in Meisterschwanden nur in Fragmenten mitbekommen, denn alle Kommunikationsmittel der betroffenen Region würden versagen. Aber Cornelia Boesch würde die Satellitenaufnahmen in der Schweizer Tageschau präsentieren, sie würde ein schwarzes Kleid tragen und einen Bundesrat via Satellitentelefon aus seinem Weinberg in Bursins in der Waadt interviewen.

Der Ausbruch würde zum unvorteilhaftesten Zeitpunkt erfolgen, nämlich nachts, am 28. Dezember. Alle Entscheidungsträger würden in den Ferien hocken. Wenn sich der Aschenregen auf die Pisten in Zermatt niederlegt, würde es jedoch auch dem Letzten klarwerden, was jetzt käme: Ein Zusammenbruch des Elektrizitätsnetzes, denn die Solaranlagen würden kein einziges Watt mehr produzieren, die Windräder nicht mehr drehen usw. Der Bahnbetrieb von Zermatt nach Täsch würde eingestellt, und auch Martin Schlegel, der Nationalbankpräsident, würde im dunklen Zermatt blockiert sein und könnte sich nicht in sein Büro nach Zürich absetzen, um von dort aus die Zinsen zu senken oder der Bevölkerung gut zuzureden.

Die Bundesräte wären eh nicht zu erreichen. Einzig Guy Parmelin, welcher den ganzen Tag versucht hatte, seine Rebstöcke von diesem toxischen Fallout zu befreien. Die kurzfristigen Auswirkungen in der Schweiz (Verdunkelung, etwas Asche, regionale Zusammenbrüche der Energieversorgung und Kommunikationskanäle, Zusammenbruch in den Spitälern, aufgrund der Aufnahme der vielen Verletzten aus Italien) wären überblickbar. Fataler wären die mittel- und langfristigen Auswirkungen: Kaputte Aprikosenernte, lokal verseuchtes Trinkwasser usw. Waldmeyer überlegte gleich, wie er seine Solaranlage auf dem Dach seiner Villa in Meisterschwanden reinigen würde. Ja, das wäre wohl eine Sofortmassnahme, denn Energie ist das A und O. Aber seine Nahrungsmittelvorräte würden wohl nicht reichen, abgesehen vom Weinkeller.

Auf die Frage von Cornelia Boesch an den desperate Bundesrat im Weinberg, wie es ihm denn jetzt persönlich gehe, würde Parmelin nur lakonisch antworten: «Diese Jahrgang wird eine Catastrophe werden.» Parmelin wüsste aber auch gleich die Bevölkerung zu beruhigen: Man prüfe den Import von FFP3-Masken.

Das neue Jahr ohne Sommer

Die Auswirkungen eines Vesuvausbruchs wären nicht nur für die ganze Grossregion Neapels und Italien im Allgemeinen dramatisch. An den europäischen Flughäfen und in den Parlamenten würde erst mal Panik ausbrechen, es käme zu Hamsterkäufen in den Supermärkten. In der Schweiz wäre, einmal mehr, das Toilettenpapier noch gleichentags ausverkauft. In Deutschland würde eine Sondersitzung des Bundestages einberufen, um die CO2-Misere zu besprechen. Klimagegner würden auftrumpfen, dass mit dem voraussichtlichen Temperatursturz das Problem mit der Klimaerwärmung gelöst sei. In Frankreich würden die Winzer mehr Fördermittel für den Weinanbau verlangen, um die italienischen Ernteausfälle zu kompensieren. Sie würden aber noch nicht ahnen, dass ihre eigene Ernte ziemlich kümmerlich ausfallen würde – kein Wunder, in einem Jahr ohne Sommer.

In den USA würde kaum schwarze Asche niedergehen, aber insbesondere Nordamerika würde ebenso unter einem Temperaturrückgang von mindestens einem Grad Celsius leiden; die Sonne würde auch in den USA weniger scheinen und aufgrund der reduzierten Photosynthese würden auch hier die Ernten zurückgehen. Es käme zu einem starken Preisanstieg der Nahrungsmittel, zu Lieferengpässen und generell zu grossen Schwierigkeiten in den Lieferketten, denn der Flugverkehr wäre über Wochen lahmgelegt. «Thank you Brussels» würde Donald Trump auf True Social nach Europa tweeten. Auf Telegram würde die Verschwörungstheorie auftauchen, dass Bill Gates den Vesuv ferngesteuert hat, und auf Fox News würde die Naturkatastrophe als ein linkes Projekt des woken Europas dargestellt.

In China würde es im Norden des Landes zu Dürren kommen, im Süden zu Überschwemmungen. Aber China würde die Gunst der Stunde erkennen, um sich in ein gutes Licht zu setzen und würde Soforthilfe leisten. So würde Xi Jinping eine ganze Drohnen-Armada losschicken und Pasta-Pakete über Italien abwerfen. Gleichzeitig würde er Giorgia Meloni vorschlagen, die Belt and Road Initiative wieder aufzunehmen mit einer direkten neuen sino-italo Seidenstrasse von Peking nach Neapel.

Globale Erkenntnisse

Nicht nur die Auswirkungen wären global, sondern auch die Erkenntnisse. Wissenschaftler würden sich rechtfertigen, dass der Ausbruch «statistisch möglich gewesen sei», allerdings «gesellschaftlich unangemessen». Das würde nicht viel weiterhelfen, aber zu der globalen Erkenntnis führen, dass sich die Natur eben nicht an ein Protokoll hält. Bei Ausgrabungen im Jahr 2075 würde man vielleicht ein verkohltes Handy finden, darauf, auf dem Screen eingebrannt, die letzte Nachricht seines unglücklichen Besitzers: «OMG, Vesuv just erupted! ☹»

Man hätte nichts gegen diesen Ausbruch unternehmen können – die Weltgemeinschaft wäre sich wohl einig. Es gibt nun mal globale Imponderabilien. Aber sich ein bisschen auf Katastrophen vorbereiten könnte man schon.

Vorbereitung: also doch…?

«Asche zu Asche, Staub zu Staub», murmelte Waldmeyer von seinem Longchair aus und studierte weiter die Passatwinde und die Auswirkungen der Aschepartikel auf die Stratosphäre. Charlotte antwortete nicht.

Lokal könnte man sich sehr wohl auf ein solch unappetitliches Ereignis vorbereiten. In Neapel beispielsweise, denn man könnte die Krisenpläne auf Vordermann bringen, man könnte Bauverbote für die brenzligen Zonen durchsetzen – und vieles mehr. Überregional oder sogar global wird die Sache heikel: Wir können uns kaum auf einen Sommer ohne Sonne vorbereiten. Waldmeyer würde sich vielleicht noch etwas mehr Proviant zulegen, vielleicht ein paar Goldvreneli verstecken und das Verteidigungsdispositiv in Meisterschwanden überprüfen, um sich gegen Plünderungen zu wappnen. Und bei der Wahl der Urlaubsorte wird er künftig ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann ja ausweichen: Den Teller Spaghetti alle Vongole muss man nicht zwingend in Neapel geniessen. Como würde es vielleicht auch tun. Er würde seinen Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) vollgetankt vor dem Ristorante stehen lassen, um jederzeit die Flucht zurück über den Gotthard antreten zu können.

«Wir können ja von Glück reden, ist der Porsche schwarz, Charlotte – wegen der Asche», meldete Waldmeyer. Charlotte antwortete nicht.