Reichtum macht nicht glücklich, meint Waldmeyer, kein Geld aber auch nicht. Besonders ärgerlich ist es, wenn man bereits Geld hat, dieses sich indessen durch Inflation verflüchtigt. Jetzt setzt Waldmeyer zum Handeln an.

Waldmeyer ärgert sich seit geraumer Zeit: Die Staaten rund um den Globus erhöhten in den letzten Jahren ihre Schulden massiv, an Rückzahlung allerdings denkt niemand. Bei null Zinsen ist das natürlich easy. Tiefe Zinsen und eine Ausweitung der Geldmenge führen indessen mittelfristig immer zu Inflation. So hatte es Waldmeyer einst gelernt. Aber irgendwie stimmte das bis vor kurzem nicht mehr, denn seit Jahren hauten die Notenbanken Unsummen von billigem Geld raus – und nichts passierte. Das Wunder von Bern, Frankfurt und New York in einem.

Aber nun ist sie trotzdem da, die Inflation. 2% hätten es bisher maximal nur sein sollen, so liessen es die meisten Notenbanker unisono verlauten. Und kein Prozent mehr, sonst solle dann Schluss sein mit der Nullzins-Politik – versprochen. Denkste! Es fand anders statt.

In den USA beträgt die Geldentwertung zurzeit plötzlich fast 8%, in Deutschland rund 7%. In der Schweiz ist die Inflation auf wundersame Weise kaum angekommen, klopft nun aber doch an die Tür.

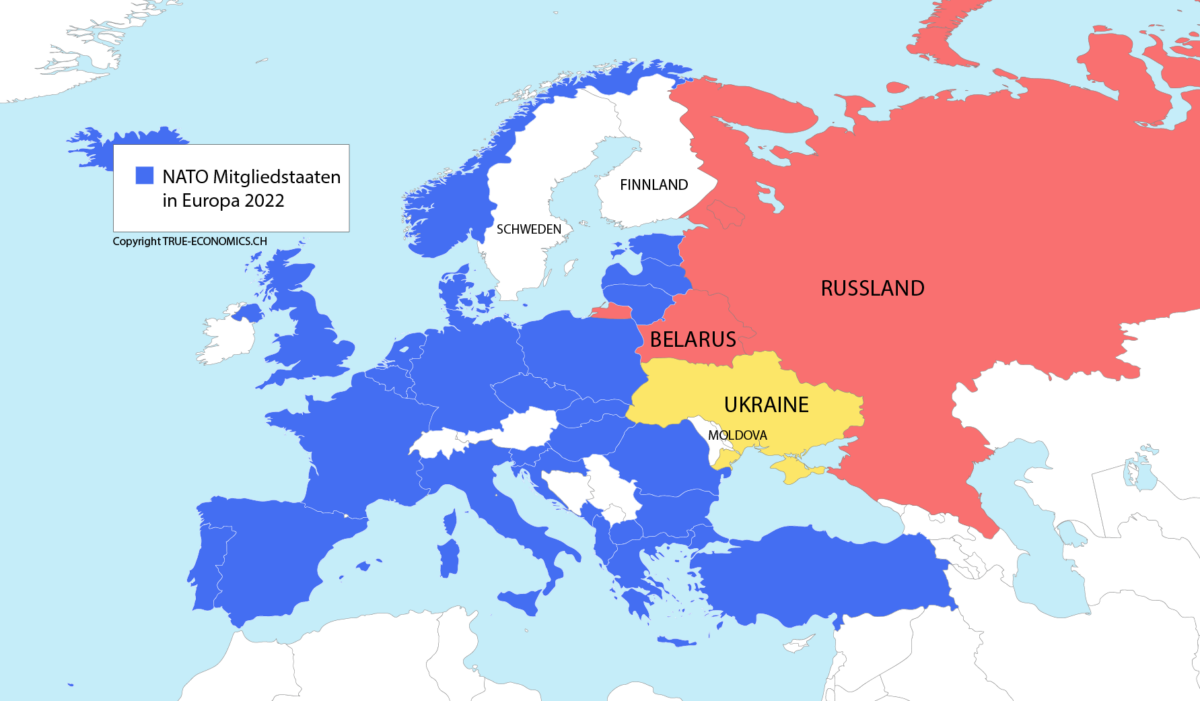

Geldentwertung ist bekanntlich schlecht, weil sie Ersparnisse und Renten vernichtet. Und sie führt i.d.R. zu einer gefährlichen Lohn-Preis-Spirale, welche die Wirtschaft eines Landes in die Bredouille bringt. Die Leute kaufen dann auf Teufel komm raus noch mehr Sachwerte, die Immobilienpreise steigen noch schneller, ein Eigenheimerwerb wird damit für die meisten Kreise noch schwieriger. Und der Van Gogh, den sich Waldmeyer ohnehin nie leisten konnte, bleibt dann erst recht unerschwinglich. Ein Drama. In Venezuela wird Geld heute nur noch gewogen – nicht mehr gezählt. Für eine Schubkarre voll gibt es kaum ein Dinner. Nun, soweit muss es ja nicht kommen bei uns. Aber nur schon 7%-Inflationsraten vernichten die Kaufkraft erheblich, nach zehn aufeinanderfolgenden Jahren verbleibt real weniger als die Hälfte im Portemonnaie. Der irrlichternde Erdogan in der Türkei kann ein Lied davon singen: Mit der falschen Währungspolitik (wie unrealistisch tiefen Zinsen) verbucht er heute rund 50% Inflation, und er hat der türkischen Lira, im Verhältnis zum Schweizer Franken beispielsweise, in den letzten zehn Jahren einen Wertverlust von sage und schreibe 90% eingebrockt. Und was Putin demnächst noch blüht in Sachen Inflation in seinem Despotenreich, können wir uns kaum ausmalen.

Jemand allerdings freut sich auf jeden Fall über Inflation: die Staaten selbst nämlich, denn so entwerten sich ihre Schuldenberge. Nicht nominell, aber kaufkraftmässig. Dann ist es also gar nicht so schlimm, wenn man weiter – heute oft unter dem Deckmäntelchen von Corona-Investitionen, steigenden Energiepreisen und militärischem Aufrüstungsdruck – Schulden macht? Sie vernichten sich quasi von selbst, mit der Inflation?! Angeführt von dem Italiener Draghi, der ehemaligen Kinderärztin von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin, und sekundiert von der Juristin Lagarde (Europäische Zentralbank) werden sich die Schuldenberge in Europa noch weiter auftürmen, die billigen Geldmengen ebenso. Macron befeuert die Sache zusätzlich, die Franzosen waren nämlich schon immer blinde Etatisten, sie lieben den Einfluss des Staates und kümmern sich einen Deut um horrende Staatsschulden.

In vielen EU-Ländern übersteigt die Staatsquote (also der Anteil des Staatskonsums am gesamten Konsum der Volkswirtschaft) inzwischen die gefährliche Marke von 50%. Da gehen alle roten Lampen an, meint Waldmeyer, denn der Staat müsste dann gleichzeitig auch 50% der ganzen volkswirtschaftlichen Leistung einnehmen (mit Steuern, etc.), falls alles im Gleichgewicht bleiben soll.

Das alles funktionierte bisher genau so lange, als man fahrlässigerweise die Zinsen – allen ökonomischen Regeln zum Trotz – bei null beliess. Der Schlamassel ist nun angerichtet, denn die Inflation steigt. Jetzt müsste man die Zinsen dringend raufsetzen, und der Staat müsste sparen. Müsste… Ein Blick Richtung Bosporus zeigt, wohin das führen kann, wenn man nicht handelt.

Im Moment verstecken sich die europäischen Notenbanken, Regierungen und Politiker immer noch hinter der Theorie, dass die aktuelle Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Es würde sich nur um ins Stocken geratene Lieferketten handeln, die Inflation sei gar nicht hausgemacht, einfach nur exogen verursacht durch die Pandemiekosten und die Ukraine-Wirren. Alles würde sich demnächst normalisieren, dann könne man wieder die „gesunde“ und optimale 2%-Inflation anvisieren. Wirklich? Vielleicht?

Die massive Verschuldung mit der fortwährenden Tiefzinspolitik ist zudem eine zusätzliche Sünde: Die jungen Generationen werden bei einem Zinssatz von null nämlich nie mehr richtig sparen können. Bald, so ist Waldmeyer überzeugt, wird die Zinseszins-Rechnung aus den Schulbüchern gestrichen. Es braucht sie schlichtweg nicht mehr.

„Charlotte, jetzt ist genug!“, meinte Waldmeyer zu seiner Frau. „Jetzt machen wir auch Schulden. Wir sind ja nicht blöd. Der Staat überzieht da laufend, und wir sollen einfach zuschauen?“

Stimmt, Geld kostet nichts. Waldmeyer wird also demnächst mit seinem alten Banker Pierin Caduff sprechen und überlegen, ob er massiv Hypotheken beantragen soll (vielleicht würde er sogar einen negativen Zinssatz kriegen?) und damit, mit minimalem Eigenkapitaleinsatz, ein paar fette Immobilien kaufen. Was kostet denn schon die Welt! Natürlich kurbelt Waldmeyer damit die ganze Misswirtschaft nur noch an. Aber die Letzten beissen bekanntlich die Hunde.

Nur, obacht: Waldmeyer ist sich nicht ganz sicher, ob er selbst dann nicht auch zu den Letzten gehören könnte.