Waldmeyer suchten in letzter Zeit nicht nur Albträume heim. Er hatte neuerdings auch ein Problem mit den Tagträumen. Genauer genommen handelte es sich um Gedankengänge, die ihm während seiner geliebten Siesta entglitten. (Die Siesta ist übrigens die einzige herausragende Erfindung der südlichen Länder, befand Waldmeyer.) Gestern zum Beispiel beschäftigte ihn ein neues Schreckensszenario: Wann würde man ihm das Autofahren verbieten…?

Schon heute ist es den Politikern eigentlich egal, dass eine Kuh pro Jahr ebenso viel CO2 ausstösst wie ein durchschnittliches Fahrzeug mit einer jährlichen Fahrleistung von 18‘000 Kilometern. Waldmeyer begann zu rechnen: Schweizer Rindviehbestand 1.5 Millionen, Personenfahrzeugbestand rund dreimal mehr. Also verdreckt allein das gehörnte Schweizer Vieh die Luft so stark wie ein Drittel der Fahrzeuge. Jetzt kommen aber noch 1.5 Millionen Schweine dazu, plus weitere Tiere, welche die Luft ebenso kontaminieren. Wieso dürfen die das…?

Aber nicht genug: Korrekterweise muss man die CO2-Belastung hinzurechnen, welche die ganze ausländische Viehzucht verursacht, die durch die Fleisch-Belieferung in die Schweiz entsteht (Waldmeyer dachte z.B. an die Vorstufe des feinen Stücks Black Angus, das er manchmal auswählt). Waldmeyer schätzte, dass sich die CO2-Belastung des gesamten Schweizer Pkw-Bestandes mit dem CO2-Ausstoss der Viehbestände die Waage hält (inklusive dieses „grauen Viehbestandes“ im Ausland).

Nur: Rindviecher müssen keine Treibstoff- und andere -steuern abliefern, kriegen keine Bussen, finden immer Parkplätze – und dürfen eben unbehelligt Abgase produzieren.

Es hätte nur eine Siesta werden sollen, aber Waldmeyer dämmerte nun in den tiefen Schlaf hinein, nahm seine letzten Gedanken jedoch mit in den Traum. Diese entwickelten sich zu einem Schreckensszenario in die Zukunft:

2023 wurde nämlich der Diesel gekillt. Wegen den Stickstoffwerten. Es half nichts, dass die modernen neuen Fahrzeuge nur noch einen Bruchteil an schädlichen Abgasen ausstiessen. Die Politik wollte es so. Oder die Demokratie. Oder beides.

Dann, 2024, wurden auch die klassischen Benziner massiv attackiert. Die vorgegebenen CO2-Werte wurden von den Behörden so tief angesetzt, dass diese unmöglich eingehalten werden konnten: Es waren nämlich Negativ-Werte. Das heisst, ein Fahrzeug müsste CO2 absorbieren, um noch eine Fahrbewilligung zu erhalten – ein rollender Wald quasi.

Inzwischen durfte man auch nicht mehr in die Stadt Zürich reinfahren. Alle Strassen waren bereits in Grünflächen konvertiert worden; sogar die Oberflächen von Baucontainern mussten begrünt, und die privaten Dachgärten mussten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zürich war ein grosses, fröhliches und autofreies Kibbuz geworden.

2026 dann der Sturm auf die Hybridfahrzeuge. Die sind im normalen Fahrbetrieb ja auch nicht sauber. Und ihr produzierter Feinstaub entspricht dem der konventionellen Fahrzeuge. Sie wurden verboten. Notgedrungen stellten alle auf Elektrofahrzeuge um. Die Tragik hielt sich allerdings in Grenzen, da seit Covid-25 eh alle im Homeoffice sassen.

2029, August: Dunkelgrüne Kreise formierten plötzlich eine massive Opposition gegen Elektrofahrzeuge. Deren Strombezug, so entdeckten sie plötzlich, stamme ja noch zu einem grossen Teil aus dreckigen Kohle- und Atomkraftwerken aus dem Ausland. Das war nicht mehr vertretbar. Und der Feinstaub ist auch sau-gefährlich. Und die seltenen Erden, die in den Vehikeln stecken, werden ziemlich schmutzig abgebaut. Und die Fahrzeuge sind schwierig zu entsorgen. Und überhaupt. Also wurden alle Elektrofahrzeuge mit ganz hohen Steuern belegt – als integrierender Teil des Programms „Energiewende 3.0“.

2031: Alle Oldtimer wurden von der Strasse genommen. Zwar waren die rund 60‘000 rollenden Kulturgüter in der Schweiz seit 2020 durchschnittlich nur je 790 km pro Jahr bewegt worden, und die ganze Oldtimerbranche erzielte eine jährliche Wirtschaftsleistung von fast einer Milliarde CHF p.a. Aber diese Argumente zählten nicht. Waldmeyer erschien im Traum kurz der Museumsdirektor des Schlosses Hallwyl: „Kein Problem, Waldmeyer, Sie dürfen Ihren Jaguar E bei uns ins Museum stellen! Bitte von Hand reinstossen und vorher alle Kraftstoffe ablassen.“

Die weiteren Ereignisse überschlugen sich. 2033: Der Individualverkehr wurde nun generell als schädlich betrachtet und weitgehend eingestellt. Der ÖV war dafür ab sofort für alle gratis. Waldmeyer ärgerte sich im Schlaf – doch, das geht –, dass Charlotte dies gar nicht so schlimm fand.

2035: Endlich funktionierte autonomes Fahren – einigermassen. Allerdings waren die dafür genutzten Fahrzeuge nicht mehr in privatem Besitz. Und es funktionierte nach wie vor nicht im Winter, wenn Schnee auf der Strasse lag. Wegen den Markierungen, die eben unter dem Schnee lagen. Aber endlich wurde die Sharing Economy nun auch zur Sharing Society.

2048 war das Ziel erreicht: Es gab überhaupt keinen privaten Individualverkehr mehr. Normale, mit fossiler Energie betriebene Fahrzeuge gab es nicht einmal mehr für kommunale Zwecke. Und alle Verkehrsmittel durften nur noch mit digitalen und in Bern im Büro von Sommarugas Nachfolger überwachten Spezialbewilligungen verkehren.

Die Speicherung von Energie war allerdings nach wie vor nicht gelöst: Während der Nacht und an sonnenarmen und windfreien Tagen, der „Dunkelflaute“ also, musste der Stromverbrauch drastisch rationiert werden. Die letzten Atomkraftwerke wurden bereits Mitte der 2040-Jahre abgeschaltet. Fossile Kraftwerke waren eh verboten, und individuelle Blockkraftwerke wurden schon viel früher nicht mehr erlaubt. Das private Verbrennen von Holz, Öl, Gas oder anderen Energieträgern wurde unter Strafe gestellt; mehrere Tausend Bürger verbüssten sogar hohe Gefängnisstrafen, viele sassen in Untersuchungshaft. Auch Waldmeyers Nachbar Freddy Honegger. Man hatte ihn beim Rasenmähen erwischt. Mit dem Elektrorasenmäher zwar, aber er konnte nicht nachweisen, dass der verbrauchte Strom auch gänzlich aus erneuerbarer Energie produziert wurde.

Waldmeyer liess seinen Blick – im Traum natürlich – über die Dächer schweifen: Eigentlich sah er gar keine Dächer mehr, sondern nur noch Sonnenkollektoren, welche allerdings nicht nur die Hausdächer, sondern alle gegen einigermassen gegen die Sonne gerichteten Flächen überzogen. Also auch Fassaden, auch brache Flächen. Und auch eine Fahrspur der Kantonsstrasse (die andere Fahrspur war bereits seit 2039 Grünfläche).

Teure und in der Produktion energieaufwendige Batteriespeicher standen in vielen Kellern. Private, gewerbliche und öffentliche Haushalte durften nur noch auf max. 19 Grad geheizt werden, das Kühlen von Räumen war nur noch Spitälern, Lagerhäusern und für Lebensmittel-Transporte erlaubt. Blasenentzündungen häuften sich.

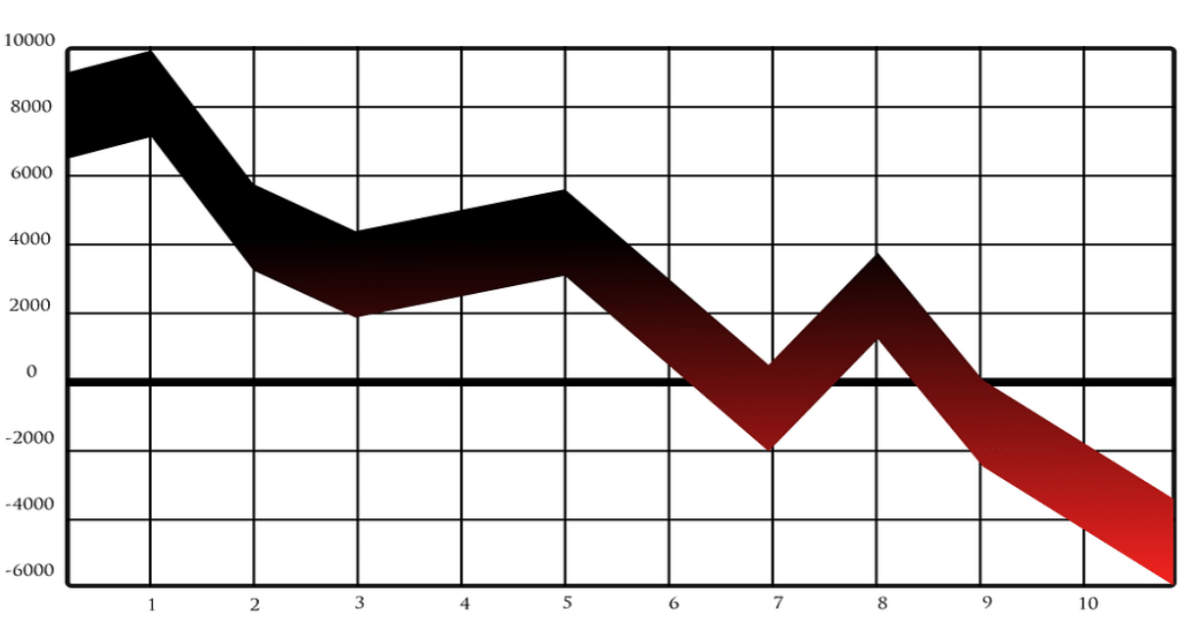

Kann man im Traum philosophisch sein? Waldmeyer konnte. Er stellte fest, dass das Leben mit der staatlich verwalteten Energie zu einer neuen Sozialisierung und Ent-Individualisierung der Gesellschaft führte… Gleichzeitig entwickelte sich die Wirtschaft seit Jahren jedoch nur noch negativ und befeuerte soziale Probleme. Viele vermögende Personen hatten Europa und insbesondere die Schweiz verlassen, meistens nach Übersee.

Die Entwicklung liess sich nicht mehr stoppen. Die Viehhaltung übrigens wurde ab 2050 zur Gänze verboten; das BAG lieferte dafür unnütze Tofu-Rezepte. Aber es war zu spät: In dem viel gepriesenen Abendland war das Licht schon ausgegangen. Und Waldmeyer lag schon unter der Erde.Waldmeyer schrak plötzlich aus seinem Schlaf auf. Er torkelte zum Sideboard beim Hauseingang: Der Porsche-Schlüssel lag noch an seinem gewohnten Platz. Hallelujah, die Welt war doch noch in Ordnung.