Nun scheint es auch Hardcore-Fans von Trump langsam wie Schuppen von den Augen zu fallen: Da ist ein Hasardeur, ein Gambler am Drücker, der die ganze Welt in wirtschaftliche Geiselhaft nimmt. Er vollführt einen gefährlichen Drahtseilakt, erratisch, keiner Logik und keinen Regeln gehorchend. Oder gibt es einen Masterplan dahinter?

Um es gleich vorwegzunehmen: Waldmeyer glaubt nicht an einen Masterplan. Donald the chosen one mag mit einer guten Portion Frechheit und Raffinesse gesegnet zu sein, aber er scheint ein multiples Problem zu haben: mit seinem überbordenden Narzissmus, seiner mangelnden ökonomischen Kompetenz und seinem Fehler, sich auf einen wahnwitzigen Kreis aus wenigen, meist gut begüterten und befangenen Beratern zu verlassen. Das kann nicht gut gehen. Zumindest eines erkennt Waldmeyer: Da gibt es zwar einen langfristigen Plan seiner Getreuen, so betreffend Zerschlagung der überbordenden Bürokratie, der Eindämmung der Immigration usw. Und es gibt einen gefährlichen Politplan (Agenda 47, bzw. Project 2025), welcher eine Art neue autokratische Regierungsform in den USA vorsieht – gesteuert vorab von der Wirtschaft, bzw. ihren grossen Tech-Protagonisten. Der Begriff Oligarchie darf hier durchaus fallen, auch der Vergleich mit Putins Reich, zumindest in der ersten Phase nach dem Jahr 2000. Auch ein Mafia-Vergleich würde Waldmeyer erlauben: Trump der Pate, der gibt und nimmt. Er erpresst, adelt und zockt ab.

Nein, Trump selbst hat keinen Masterplan. Sein Plan ist vorab, keinen zu haben. Er betreibt einfach erratisches Mikro-Management mit dem Ziel, möglichst viel Verwirrung zu stiften und sein eigenes Macht-Ego pflegen zu können.

Auch betreffend Zollkrieg gibt es keinen austarierten langfristigen Masterplan. Da hat sich der grosse Zampano mit den orange-blondierten Haaren wohl einfach verrannt. Er konnte sich zwar in der Situation suhlen, dass alle Staaten der Welt bei ihm nun zu Kreuze kriechen (O-Ton Trump: «They all kiss my ass»). Das hat ihn wirklich gefreut, es muss ja auch Spass machen, so Hof zu halten. Vor allem, weil sein Ego so unendlich tief mit Narzissmus getränkt ist.

Was inzwischen klar wurde: Es geht gar nicht um Zölle, es geht um Handelsdefizite. Die Berechnung der Strafzölle beruhte bekanntlich nur auf der Milchmädchenrechnung, das Handelsdefizit in Prozent der Importe zu berechnen und durch zwei zu dividieren: Und fertig ist die Strafsteuer. Easy. Als begnadeter Marketingmensch verwendet Trump dazu den Begriff «reziproke» Zölle.

Leider kommen den Amerikanern bei vielen ihrer Pläne immer wieder ihre mangelnden Geografie-Kenntnisse in die Quere. Präsident Trump verortete Spanien kürzlich als Brics-Staat. Auch ist es fraglich, ob er Swaziland, Switzerland und Sweden tatsächlich sauber auseinanderhalten kann. Diese schlagenden Wissenslücken bringen allerdings auch immer wieder allerlei amüsante Resultate zutage, so gerade bei diesem Zoll-Schwank: Die Heard und McDonald Inseln in der Arktis, von keiner Menschenseele bewohnt, kriegten auch den Zollhammer zu spüren. Der nachgeschobene Grund, dass man offenbar lückenlos Schlupflöcher stopfen wollte, ist nicht glaubwürdig: Syrien z.B. wurde nämlich «vergessen» – oder wohl nicht aufgeführt, weil es dort zurzeit überhaupt keinen Handel gibt. Wie beim Vatikan. Oder bei den Pinguinen in der Antarktis, wie oben erwähnt. Russland, Weissrussland, Nordkorea, Iran, Kuba usw. gingen interessanterweise in der Liste ebenfalls «vergessen» – letztlich ein Club von Unstaaten, untereinander jedoch ganz gut vernetzt. Die letztere Entscheidung war weniger den mangelnden Geografie-Kenntnissen geschuldet, denn Trump wollte wohl vor allem erst den geplanten Rohstoff-Deal mit Russland in trockenen Tüchern sehen.

Andererseits kamen Länder wie Lesotho mit einem 50%-Zoll auf die Liste. Diese Abgabe wurde mit dem üblichen Berechnungsmodus errechnet. Lesotho ist insofern ein lustiges Beispiel, als es die absurde Strategie Trumps sehr plakativ offenlegt. Denn Lesotho, dieses mausarme Land im Süden Afrikas, hat schlichtweg kein Geld, um irgendwelche US-Waren zu importieren, der Grossteil der Bevölkerung wird sich nicht einmal eine Flasche Heinz-Ketchup leisten können. Aber sie schaffen es, etwas zu exportieren, nämlich billige Textilien, insbesondere günstig hergestellte Denim-Stoffe. Die Strafzölle haben dann wohl zum Effekt, so die Pläne der Zoll-Intelligenzia in Washington, dass die USA diese wertvolle Denim-Produktion in die USA zurückholen möchten!? Wahrscheinlich sollten wieder grossräumig Baumwollfelder angelegt werden, und neue günstige, handverlesene Immigranten würden die Baumwolle pflücken – so, wie vor 200 Jahren die Sklaven in den Südstaaten, die singend und glücklich ihr Tagewerk verrichteten. Anschliessend, so vermutlich die Vorstellung Trumps, wird die Baumwolle von ebenso glücklichen neuen Immigranten in vielen Teilen der USA zu beautiful Denim verarbeitet, welcher dann in beautiful, echten US-produzierten Jeans endet. Ja, so sieht Re-Industrialisierung aus. Peter Navarro, der Handelsberater Trumps und Spin Doctor dieser verqueren Zollpolitik, fabuliert dabei alternativ immer wieder von Robotern, um die mangelnden Fachkräfte zu kompensieren. Was Lesotho betrifft: Das Land wird aufgrund dieser neuen Zölle vielleicht zugrunde gehen. Oder bestenfalls in die Arme Chinas getrieben. Allerdings wird dies nicht im selben Quartal stattfinden, sondern etwas später – was eben die mangelnde Weitsicht der neuen US-Regierung nicht offenbart.

Sri Lanka, Laos oder Kambodscha befinden sich in der gleichen Liga: Da gibt es kein Handelsdefizit auszugleichen, das kriegen diese Länder nie hin. Und die USA selbst auch nicht, weil sie die Billigprodukte dieser Länder unmöglich selbst herstellen können. Oder sucht die USA vielleicht wieder den Anschluss an die Low-Tech-Industrie, an den Primärsektor?

Vergleichbar, nur anders gelagert, verhält es sich mit der Schweiz: Es ist schlichtweg eine Illusion, dass unsere Rolexuhren später einmal in feinen, beautiful factories in den USA produziert werden. Rolex made in USA? Das wird nicht funktionieren, deshalb gibt es hier nichts zum «Zurückholen». Auch nicht bei unserer weltbesten Schoggi («made in USA»?). Die präzisen Emmentaler-Löcher würden sie in einer eigenen Käseproduktion auch nicht hinkriegen. Auch die Ansiedlung einer hochkarätigen Maschinenindustrie nicht, denn die USA kennen ja nicht einmal eine Berufslehre, welche einfache Mechaniker oder Werkzeugmacher hervorbringen könnte. Wenn Novartis künftig ein paar Pillen mehr in den USA herstellen möchte, low-tech-mässig fast, dann mag das noch halbwegs funktionieren und einen Gewinn für die USA darstellen. Solche Produktions- und allenfalls Verpackungszentren lassen sich tatsächlich in ein bis zwei Jahren hochziehen. Anspruchsvollere Produktionen jedoch erfordern einen sehr langfristigen Horizont. Echte Hightech-Industrien lassen sich gar nur in Dezennien aufbauen. Aber sollten die dafür notwendigen Investitionen aus dem Ausland tatsächlich kommen, bräuchte es vorab erst einmal eine Vertrauensbasis und eine Planungssicherheit – welche seit Trumps Antritt nachhaltig beschädigt worden ist.

Oder sollte Nestlé nun seine Nespresso-Kapseln in den USA produzieren – zumindest die 25% der Weltproduktion, die sie in Nordamerika absetzt, so um die 2.5 Milliarden Stück? Nun, Nestlé würde einen Teufel tun. Denn morgen könnten in den USA hohe Zölle auf den Kaffee- und Aluimporten aus irgendwelchen Ländern anfallen.

Liechtenstein steckt in einer ähnlichen Situation, dem Land wurde gar ein Zoll von 37% angedroht. Der Ministaat hat das Problem, dass seine Hilti-Maschinen einfach zu gut sind und es im Gegenzug nicht noch mehr Ketchup oder Bourbon konsumieren kann. Aber auch Hilti wird sich dreimal überlegen, grosse Produktionseinheiten jetzt in die USA auszulagern.

Findige Köpfe in der Schweiz überlegten schon, ob man nun Orangen aus Florida, Pinienkerne und andere Produkte, die unserer heiligen Landwirtschaft nichts anhaben könnten, vermehrt zollfrei in die Schweiz lassen sollte, um damit die Gunst des Zoll-Paten zu erlangen. In der Tat betragen die Schweizer Zölle auf US-Agrarwaren zum Teil über 100%. Aber selbst wenn Helvetien hier ein bisschen nachgeben würde (Waldmeyer dachte schon mit Freude an nur noch halb so teure Tomahawk-Steaks), so würde dies das Handelsdefizit nicht nachhaltig verändern. Tatsächlich sind es u.a. Güter wie Edelsteine oder Gold, deren Handel oft über die Schweiz abgewickelt wird, welche die Handelsbilanz der USA erheblich belasten. Natürlich könnte dieser Handel spielend auch über andere Länder abgewickelt werden, die Wertschöpfung in der Schweiz ist dabei eh nicht hoch. Oder sollte der irre Zoll-Zampano vielleicht auch diese Produkte künftig in den USA herstellen? Also wieder Gold schürfen, wie früher im Wilden Westen? Eventuell könnte er in Mar-a-Lago damit beginnen und den schönen Golfplatz umpflügen (zwecks Edelsteinabbaus)?

Dieses politische Muskelspiel der USA, aufgebaut auf falsch interpretierter makroökonomischer Logik, wird nicht aufgehen. Denn, wie wir gesehen haben: Nur in der Not würden ausländische Unternehmen ihre Produktionen in die USA verlagern, und nur mit Mühe könnten US-Firmen damit Erfolg haben, die alte Industrie «zurückzuholen».

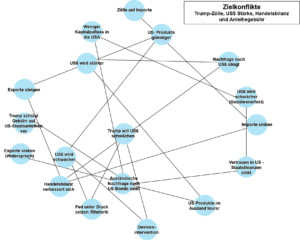

Vordergründig brüstet sich der Dealmaker im Weissen Haus nun damit, dass er mit seinen Zollspielen den Dollar bereits etwas geschwächt hat. Ja, er hätte gerne einen leichteren Dollar, denn dann können die beautiful US products besser exportiert werden. Offenbar vergisst er aber, dass damit die Importe teurer werden, was die Inflation anheizt. Wenn er das Handelsbilanzdefizit, über alle Länder gerechnet, verbessern kann, stärkt das wiederum den Dollar – was bekanntlich nicht gut ist für den Export. Der Zielkonflikt des grossen Ökonomen im Oval Office ist mit Händen zu greifen und er wird ihn nicht lösen können. Wenn er zusätzlich seine brandgefährliche Idee realisieren würde, den Staaten, welche US-Staatsanleihen halten, eine «Gebühr» zu verlangen, würde das den Wert der Anleihen schmälern, die Renditen erhöhen und damit auch die Staatsausgaben aufgrund erhöhter Zinszahlungen. Er könnte zwar very high fees einstreichen und America ganz kurzfristig rich machen, aber es würde den Dollar schwächen.

Trump vollzieht also einen ökonomischen Drahtseilakt, und wie so oft verlässt er sich mehr auf seine spontane Intuition als auf erhärtete Fakten der Wirtschaftswissenschaften. Die unumstösslichen Fakten sind: Die Zölle werden die Inflation in den USA hochtreiben, eine Rezession steht vor der Tür, im besten Fall eine Stagflation. In diesen schwierigen Momenten kommt (in freien demokratischen Staaten) jeweils die Notenbank auf den Plan. Sie muss die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu killen. Aber Trump wird das vermutlich zu übersteuern wissen. Vielleicht sollte er sich die Sünden von Erdogan in der Türkei einmal ansehen, was man mit derlei nonchalanter Vernachlässigung der goldenen Wirtschaftsregeln provozieren kann: eine gefährliche galoppierende Inflation, garniert mit einem Wirtschaftseinbruch und einem Vertrauensverlust der Märkte. Es könnte ein langer Marsch in den Niedergang werden, mit vielen Verlierern. Wenn nicht die USA, so könnten allerdings Trump und seine Dynastie dabei durchaus gewinnen, da sie die präsidialen Ökonomie-Spielchen zu antizipieren wissen – und sie könnten dabei einmal mehr mit einem blauen Auge davonkommen. Auch seine Tech-Oligarchen könnten dabei profitieren. Der Rest der Welt würde indessen verlieren. Vielleicht würde in der Folge eine neue Regierung kommen, vielleicht eine besonnenere, welche wieder auf den echten Regeln der Demokratie aufbaut, eine regelbasierte Weltordnung achtet und gleichzeitig den Staat vernünftig lenken kann. Vielleicht werden die Republikaner wieder am Drücker sein, vielleicht die Demokraten. Sofern sich das geeignete Personal denn aus einem der Lager finden lässt. Trumps Aufstieg war ja letztlich dem Umstand zu verdanken, dass man aus dem Fundus von 340 Millionen Amerikanern tatsächlich keine anderen tauglichen Leader gefunden hatte. Ein Jammer.