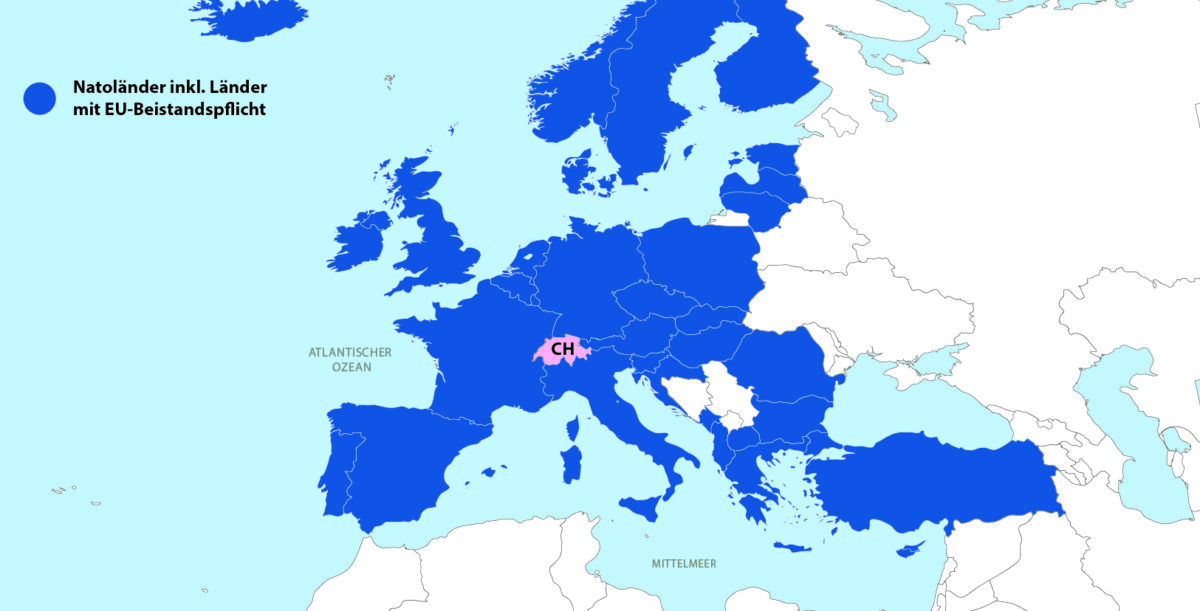

Waldmeyer schaute entsetzt auf die Europakarte: Die Schweiz ist, verteidigungsmässig, tatsächlich eine Insel. Was wäre, wenn der Super-Gau einträfe und eine taktische Nuklearbombe über unserem Land niederginge? Wie würden wir uns verteidigen? Wären wir immer noch neutral?

Die Schweiz ist tatsächlich eine Verteidigungsinsel. Sie ist weder in der Nato, noch profitiert sie von einer EU-Beistandspflicht. Die Schweiz ist eben neutral. Aber was würde das im Verteidigungsfall bedeuten? Waldmeyer stellte sich vor, wie wir uns in einem echten Kriegsfall wehren könnten. Ob die Neutralität, der wir de facto ja gar nicht nachleben, ausreichen würde?

Putin sucht sich ein neues Ziel aus

Waldmeyer malte sich den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine aus. So könnte Russland auf dem Gefechtsfeld immer mehr in die Bredouille geraten, die Unterstützung der NATO-Länder zugunsten der Ukraine für Putin langsam zum Problem und die eingefrorenen russischen Vermögen für den Kriegstreiber im Kreml immer mehr zu einem Ärgernis werden. Auch würden die Sanktionen langsam so richtig greifen. Ein Befreiungsschlag müsste her.

Und dann würde Putin wahrmachen, womit er immer gedroht hat: mit einer nuklearen Attacke. Allerdings wäre er nicht so dumm, einen NATO-Staat zu bestrafen – das hätte unweigerlich, aufgrund des Artikels 5 des NATO-Beistandspaktes, eine Gegenreaktion ausgelöst. Die Alternative, nämlich ein westliches Nicht-NATO-Land zu attackieren, das jedoch in der EU ist, wäre ebenso töricht (so z.B. Österreich). Hier gilt bekanntlich die EU-Beistandspflicht. Putin würde auch nicht die unabhängigen Länder Liechtenstein oder den Vatikan angreifen, die Länder sind zu klein und es würde Kollateralschäden in den Staaten rundum geben. Putin hätte sich also von seinen Generälen, die ja alle sehr bereist sind und die Geografie in Europa bestens kennen, beraten lassen. Sie hätten ihm vermutlich einen raffinierten Doppelschlag vorgeschlagen!

Der fiese Plan des Kremlherrn

Mit einem Doppelschlag würde der Kremlherr erstens mit einer taktischen kleinen Nuklearbombe das ukrainische Lwiw (ja, das schöne Lemberg im Westen des Landes) bestrafen. Und zweitens, im Herzen Europas, einen weiteren Nuklearsprengkopf über Bern zur Explosion bringen. Die Schweiz blieb leider als einzige Option übrig, alle anderen wären von Aussenminister Lawrow und den alten Sowjetgenerälen aus politischen und taktischen Gründen verworfen worden. Zuerst stand noch Basel auf dem Plan, zumal dort bei der BIZ einiges an russischem Vermögen eingefroren ist. Aber es wäre unklug gewesen, die Bankeninfrastruktur gerade in Basel zu beschädigen. Die russischen Spione, welche in der Schweiz (aus Gründen der Neutralität) frei rumlaufen dürfen, hatten also gute taktische Vorbereitungspläne zusammengestellt. Und so verblieb tatsächlich nur ein Ziel mitten in der Schweiz: Bern.

Die taktische Nuklearbombe

Waldmeyer studierte die Wirkungen einer taktischen Nuklearwaffe. Er war etwas beruhigt, die Schäden wären nicht so wie in Hiroschima oder Nagasaki. Taktische Nuklearwaffen können relativ präzise gegen Truppenverbände, Gebäude oder allerlei Einrichtungen eingesetzt werden.

Putin würde die Aktion als «taktische Nuklearabschreckung» taxieren und den Begriff «Atombombe» tunlichst vermeiden. Die Nato wäre natürlich «not amused», wegen Lemberg. Aber die Causa Lemberg würde keinen gleichgerichteten Schlag auslösen, denn Lemberg hat nun mal nichts mit der Nato zu tun. Die Nato wäre auch «not amused» betreffend Bern. Aber sie würde auch hier stillhalten, denn es würde sich ebenso wenig um einen Bündnisfall handeln.

Für die gut 1’200 Kilometer von Kaliningrad nach Bern braucht eine russische Cruise Missile übrigens nur ein paar Minuten. Putin würde, anständigerweise, nur eine halbe Kilotonne einsetzen, der Feuerball würde aber dennoch 40 Meter Durchmesser aufweisen, und schwerste Druckschäden könnten bis 100 Meter weit reichen und alles platt machen. Die Gebiete darüber hinaus wären bis zu einem halben Kilometer mittelschwer beschädigt. Ein elektromagnetischer Impuls würde zudem im selben Umkreis alle elektronischen Geräte lahmlegen. Die Verstrahlung wäre punktuell verheerend, im weiteren Umfeld jedoch rasch abklingend.

Die Nuklearexplosion über dem BAG

Putin würde nicht das Bundeshaus Ost wählen, das ginge zu weit. Er würde ein Ziel aussuchen, das der Bevölkerung selbst ein Dorn im Auge ist, so das gut zwei Kilometer entfernte BAG, das Bundesamt für Krankheit. Er würde ausserdem einen nächtlichen Zeitpunkt wählen, so beispielweise die Neujahrsnacht. Die Gebäude des BAG wären dann eh leer, das Risiko, dass ein Beamter Überstunden leistete, würde gegen Null tendieren. Natürlich würden im BAG alle Faxgeräte kaputtgehen. Und die neue Departementsvorsteherin Elisabeth Baum-Schneider würde ihre Einführungstage wohl erst mal im Homeoffice verbringen.

Der nukleare Fallout wäre jedoch begrenzt, zumal die Neujahrsnacht relativ windstill sein könnte. Hier würde sich Putins Umsicht zeigen, nicht Basel gewählt zu haben (wegen der Grenznähe zu den NATO-Ländern Deutschland und Frankreich).

Verhaltene internationale Reaktionen

Weder die ukrainische noch die helvetische Malaise würden also einen Gegenschlag der Nato auslösen. Natürlich würde die NATO sofort in Alarmbereitschaft versetzt werden. In einzelnen Ländern würde dies allerdings wenig auslösen, so etwa in Deutschland. Verteidigungsminister Pistorius würde in der Neujahrsnacht seine Generäle eh nicht erreichen, und eigentlich gibt es in Deutschland kaum Truppen, deren Bereitschaftsgrad erhöht werden könnte.

Präsident Macron würde umgehend reagieren, er würde «cher Président Alain Berset» seine Betroffenheit aussprechen und versichern: «Je vais parler avec ce Putin.» Allerdings wäre am 1. Januar 2024 bereits Viola Amherd Bundespräsidentin. Im Ausland hat man unser merkwürdiges Rochadenprinzip noch nie durchschaut.

Amherd würde vielleicht gar nicht geweckt werden, denn es wäre Neujahr und so oder so keine Bürozeit. Sie wäre ohnehin kaum erreichbar im Wallis, hätte sie doch noch einen schweren Bauch vom Neujahrsfondue und einen ebenso schweren Kopf vom Fendant. Gegen Abend am 1. Januar würde sie vielleicht mit Jens Stoltenberg, dem NATO-Oberbefehlshaber telefonieren. Dieser würde ihr dann klaren Wein einschenken: «Look, Viola, das ist kein NATO-Fall, sorry. Du wolltest ja neutral bleiben, nicht wahr? Aber wir schicken dir ein paar Ambulanzen und wir helfen auch bei den Aufräumarbeiten, of course!»

Kanzler Scholz würde nichts sagen. Und Präsident Erdogan würde, zusammen mit Orban, zu mehr Verständnis aufrufen.

Guteidgenössische Reaktionen

Am 1. Januar hätte auch unser Arzt aus dem Tessin, Aussenminister Ignazio Cassis, noch mit dem Restalkohol des Merlots zu kämpfen, ausserdem würde er sich den Tag verwünschen, an dem er in diesem Verteilpoker der Departemente die A-Karte des Aussenministers gezogen hatte. Aber gleichzeitig wäre er froh gewesen, nicht das BAG zu führen – lag das Gebäude doch jetzt in Trümmern.

Linke und grüne Parlamentarier, ein Grossteil von ihnen tief durchtränkt mit Pazifismus, würden sofort auf «Deeskalation» plädieren. Noch wäre nicht klar, was das denn auslösen würde, aber es wäre ein Statement.

Kurz darauf würde Cassis indessen doch noch reagieren. So am 2. Januar, dann, wenn er sich in corpore mit allen Bundesräten besprochen hätte, würde er den russischen Botschafter ins Bundeshaus Ost zitieren. Er würde erst ein Alka-Seltzer und zwei Jodtabletten einwerfen und dann dem Russen deutlich mitteilen, noch mehr Russenvermögen einzuziehen, wenn das so weiterginge. Und die Eidgenossenschaft würde nicht zögern, ein paar weitere russische Chalets mit einer Verkaufssperre zu belegen.

Viola Amherd müsste in ihrer Rolle als Verteidigungsministerin zwangsläufig handeln. Sie würde eine kleine Teilmobilmachung auslösen. Noa, Waldmeyers Sohn, müsste wahrscheinlich in einer Turnhalle in Wattwil einrücken. Die weiteren Schritte würden dann besprochen werden.

Der Gesamtbundesrat würde gelegentlich, bei einer weiteren Sitzung, auf die Neutralität setzen. Eine Gegenreaktion würde zwar diskutiert. Leider indessen, ohne eine brauchbare Lösung zu finden.

Das Parlament würde zum Frieden auf der Welt aufrufen. Und unser Armeechef würde sofort die Armeereform 2033 in Angriff nehmen. Nur unser Arzt aus den Tessin würde Klartext sprechen: „Es wird Zeit, dass wir überlegen sollten, in welcher Form wir über die Interpretation der schweizerischen Neutralität nachdenken sollten.“

Die Bedrohungslagen sind nicht mehr so wie 1939

Tatsache ist, dass sich die Schweiz in einem solchen Fall unmöglich verteidigen könnte. Waldmeyer stellte fest: Wir sind zwar neutral, könnten aber in fast allen Bedrohungslagen nichts ausrichten.

Der Krieg heute ist nicht der Krieg von gestern. Waldmeyer machte in einer Auslegeordnung folgende Kriegstypen ausfindig:

- Konventionelle Kriege (wie in der Ukraine)

- Asymmetrische Kriege (so im Nahen Osten, Stichwort Hamas, Hizbullah, Iran)

- Terroristische Attacken (weltweit)

- Hybride Kriegsformen (wie in der Ostsee, Stichwort Nordstream)

- Cyberkriege (Stichwort Russland)

- Politische Unterminierungen (Stichwort Russland, Trolls)

Die Schweiz liebt den konventionellen Krieg – notabene nur einen der sechs Kriegstypen. Als die kaputten Panzer bei uns zur Debatte standen, die wir eigentlich verschrotten wollten, aber nicht an Dritte liefern durften, führten unsere Vertreter von Rechtsaussen eine «dringend nötige eigene Aufstockung» ins Feld. Ja, so setzen unsere Landesführer die Prioritäten.

Von allen Kriegsformen könnten wir uns also, wenn auch nur notdürftig, lediglich im Falle eines konventionellen, aber lokalen Feindkontaktes wehren. Oder sollte unsere Milizarmee bei einer grossen Cyberattacke einrücken? Fakt ist, dass wir uns gegen die meisten Bedrohungslagen nicht allein wappnen können. Wenn unsere Armee da schon nichts ausrichten könnte, ob denn die Neutralität zu einer Problemlösung führen würde?

Wir verstecken uns hinter der Neutralität

Im ganzen Vorfeld der obigen fiktiven Nuklearattacke hätten wir uns immer hinter der Neutralität versteckt. Nur: Was vor über 80 Jahren noch ganz schlau war, als unsere direkten Nachbarstaaten sich die Köpfe einschlugen, machte in der Folge wenig Sinn. Die Welt hatte sich inzwischen komplett verändert. Die Schweiz gehört zum Westen, und allfällige Gefahren lassen sich heute relativ einfach verorten, denn sie liegen in Russland, allenfalls noch weiter östlich, und sie sind geopolitischer Natur. Unsere helvetische Strategie lässt sich aktuell irgendwo zwischen Aussitzen, Verzögerungstaktik und Verstecken ansiedeln, gegen aussen wird dabei immer ein Neutralitätsschild aufgehalten. Und es geht ganz klar um wirtschaftliche Interessen. Am Rande auch, vordergründig und ziemlich verklärt, um unsere heilige Mission als Vermittlerin.

Die Schweiz als Friedensstifterin?

Immer wieder wird argumentiert, dass es unsere wichtige Rolle als Friedensstifterin gebietet, neutral zu bleiben. Dabei verbindet sich skurrilerweise Rechtsaussen mit Linksaussen. Und Putinversteher stehen plötzlich auf der gleichen Seite wie unverbesserliche Pazifisten.

Die Position der Schweiz als vermittelnde Friedensstifterin ist jedoch ein Mythos. Immerhin bieten wir schöne Orte zum Verhandeln, so in Genf beispielsweise, dort gibt es auch schöne Hotels. Wir sind zuweilen auch politische Briefträger – so war es im Koreakrieg, oder heute zwischen dem Iran und der USA. Wir vermitteln aber nicht, wir sind mit unseren «Guten Diensten» bestenfalls Postbote. Kein Politiker der Welt würde der Schweiz zutrauen, im Ukraine- oder Gazakonflikt zu vermitteln. Da profilieren sich heute schon eher Katar, Saudi-Arabien, die Türkei oder China. Alles im Übrigen keine neutralen Staaten und schon gar keine freiheitsbewahrenden Demokratien. Sollen wir nun tatsächlich die Neutralität so hochhalten, damit Cassis vermitteln kann? Cassis who…?

Und: Gegenüber wem sollten wir nun neutral bleiben? Auch gegenüber dem Westen, tatsächlich?

Neutralität nur aus Wirtschaftsinteressen

Die Frage müsste letztlich sein, welche Art von Neutralität uns am meisten Sicherheit bietet. De facto lassen wir uns jedoch von (kurzfristigen) Wirtschaftsinteressen leiten, welche die Neutralität als Feigenblatt verwenden. Neutralität ist bei uns Aussenpolitik, Aussenpolitik ist Interessenpolitik, und Interessenpolitik ist Wirtschaftspolitik. Waldmeyer meint: Ergo dient die Neutralität einzig den Wirtschaftsinteressen. Voilà.

Fakt ist, dass eine Diskussion betreffend Neutralität in der Schweiz fast unmöglich ist. Fakt ist aber auch, dass wir nicht mehr in Zweiten Weltkrieg sind und die Welt heute eine andere ist. Der gesamte Westen, an dessen Werte wir uns halten, wird u.a. von Russland bedroht, aber die Eidgenossenschaft hat sich immer noch nicht angepasst. Diese nasse Zündschnur ist gefährlich. Der Reduit-Gedanke überwiegt immer noch, und die Europakarte Waldmeyers wird offenbar nicht studiert.

Russland könnte sein Ziel erreichen

Das Risiko eines Atomkrieges muss realistischerweise als sehr gering eingestuft werden – es würde tatsächlich keine Gewinner geben. Der Abwurf einer taktischen Nuklearbombe durch Russland auf sorgsam ausgewählte Gebiete wäre allerdings ein gar nicht so absurdes Szenario. Lemberg würde reichen, das BAG könnte wohl noch verschont bleiben. Die Auswirkungen wären vor allem politisch fatal. Allein mit der Lemberg-Bombe würde die ganze westliche Welt in eine Schockstarre versetzt. Und sie würde in der Folge keine symmetrischen Reaktionen auslösen. Genial. Russland käme seinen Zielen näher, denn es würde sich sofort in einer komfortablen Verhandlungsposition mit der Ukraine und dem ganzen Westen befinden. Sanktionen wären vielleicht bald vom Tisch.

Und was würde die Schweiz tun – welche selbstredend, aus Neutralitätsgründen, unabhängig entscheiden würde? Sie würde sich, vielleicht, tatsächlich überlegen, ob sie nun zum Westen gehört und wie sie das mit der Neutralität künftig handhaben würde. Dieses bizarre Selbstbild eines souveränen Staates müsste sie wohl dringend vergessen.

Waldmeyer nahm sich vor, nun mit Noa nochmals zu sprechen. Nicht wegen der Neutralität. Er wollte ihn nur fragen, ob er wirklich wüsste, wo diese Turnhalle in Wattwil liegt.