Oder: Wie künftig Blackouts vermieden werden

Es ist der 27. Februar 2038. In Waldmeyers Garage steht ein Elektrofahrzeug. Trotzdem wird er heute sein Lastenrad nehmen, um die Einkäufe im Dorf unten in Meisterschwanden zu besorgen. Es ist Teil eines Konzeptes.

Waldmeyers Porsche Cayenne (schwarz, innen auch) gab es schon lange nicht mehr. Das war weiter nicht tragisch, denn ins Büro nach Zürich musste Waldmeyer seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Erstens hatte er die operative Führung seiner Firma schon vor Jahren abgegeben, zweitens hockten eh wieder einmal alle im Homeoffice, Covid-36 grassierte, jetzt schon in der elften Welle. Warum er nun aber im Schneeregen mit dem elektrifizierten (und subventionierten) Lastenrad behände ins Dorf runterschlitterte, hatte einen anderen Grund. Doch alles der Reihe nach.

Blenden wir zurück: Schon in den 20er Jahren hatte es mit den Blackouts begonnen. In ganz Europa wurde ein Grossteil der Kernkraftwerke abgeschaltet, Kohlekraftwerke waren verboten, und der Bedarf an Elektrizität war enorm gestiegen. Auch Rasenmäher waren verboten – soweit sie nicht elektrisch betrieben wurden. Freddy Honegger, Waldmeyers Nachbar, wurde trotzdem einmal verhaftet. Zwar hatte er einen elektrischen Rasenmäher, aber es fehlte ihm das Zertifikat (der Beweis, dass sein Strom vollkommen grün war).

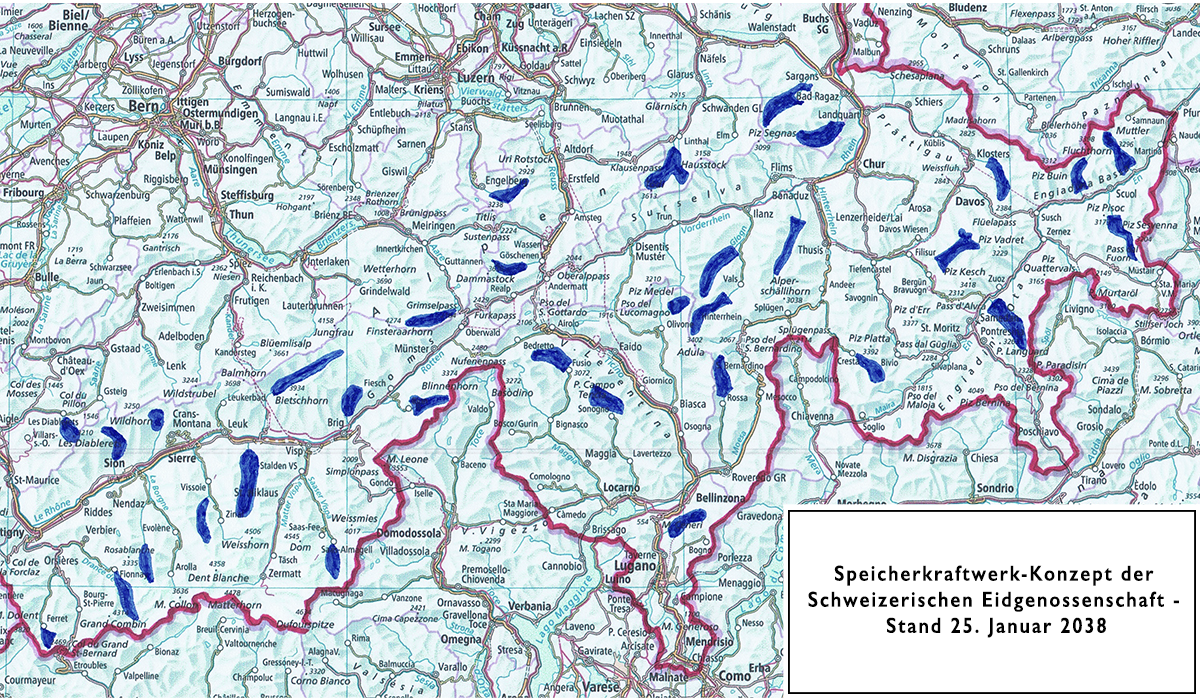

Die Schweiz hatte zwar vorgesorgt: Mit einem verblüffenden Hauruck-Entscheid hatte sich das Parlament durchgerungen, 29 neue riesige Stauseen in den Alpen anzulegen, verbunden mit Pumpspeicherkraftwerken. 29-mal Grande-Dixence etwa. Diese produzierten allein dreimal so viel Strom wie früher die letzten vier Kernkraftwerke. Der Rückgang der Gletscher hatte sich ab 2026 dermassen akzentuiert, dass es eh keine Rolle mehr spielte, wenn die schroffen und versteckten neuen Täler geflutet wurden. Die Schweiz hatte damit ein geniales neues Geschäftsmodell entwickelt: Das kleine Land konnte zu gewissen Zeiten auch ganz Deutschland mit Strom versorgen. Insbesondere in der Nacht, wenn die Germanen regelmässig in der Dunkelflaute verkümmerten (wenn weder die Solarpanels noch die Windräder Strom produzieren konnten).

Tagsüber gab es europaweit inzwischen genügend Strom. Insbesondere aus Deutschland. Zwei Prozent der Staatsfläche waren seit 2029 mit Windrädern überzogen, weitere zwei Prozent mit Solarpanels – ein hässlicher Anblick. Insbesondere bei schlechtem Wetter, wenn diese Anlagen nutzlos in der Landschaft rumstanden. Tagsüber und wenn die Sonne schien, konnte der Strom allerdings gar nicht vollständig genutzt werden. Aber genau dann half eben die Eidgenossenschaft: Sie nahm den Strom gratis oder gar zu Negativpreisen ab und pumpte mit dieser Günstig-Energie das Wasser aus dem Unterland wieder in die Stauseen rauf – um es dann bei Bedarf durch die Turbinen runterrauschen zu lassen. Mit dem so erzeugten und sauteuer verkauften Strom konnte sichergestellt werden, dass die Deutschen nachts wenigstens ihre Radwege beleuchten konnten. In der Schweiz selbst versuchte man, nachts möglichst wenig Strom zu verbrauchen – das Geschäftsmodell sah richtigerweise vor, in der Nacht zu sparen und besser von den sehr hohen Exportpreisen zu profitieren.

Aber das war nur die eine Seite des neuen mitteleuropäischen Energiekonzeptes. Branka Jovanovic, die neue Bundesrätin und Energieministerin aus der Genderfraktion, hatte bereits 2031 durchgesetzt, dass Privatverkehr fast nur noch in elektrifizierter Form erlaubt war. Mehr oder weniger auf jedem Parkplatz stand deshalb ein Elektrofahrzeug. Dieses allerdings, so die neue Verordnung, durfte am Tag gar nicht benutzt werden. Denn die Fahrzeugbatterien mussten tagsüber mit dem billigen und zu viel produzierten Solarstrom aufgeladen werden, um in der Nacht dann als Batteriespeicher zu dienen. Die „Fahrzeuge“ waren damit de facto nur noch „bidirektionale“ mobile Batteriespeicher, millionenfach verteilt über das Land. In den Garagen standen allerdings nicht immer Fahrzeuge – den Platz hatte oft eine riesige Hausbatterie eingenommen, so gross wie ein Fahrzeug eben. (Anm. der Red.: „bidirektionale“ Elektrofahrzeuge können sowohl Strom aufnehmen als auch abgeben.)

Nun zurück zu Waldmeyers Fuhrpark. Der Porsche Cayenne war, wie gemeldet, schon lange weg. Waldmeyer mag sich erinnern, wie ihn ein Weissrusse an einem schönen Julitag im Jahre 2024 für den Export abholte. Seither stand ein bidirektionales, charmeloses Gefährt in der Garage in Meisterschwanden. Aber es durfte eben nur nachts bewegt werden, am Tag musste es ja den Solarstrom vom Hausdach (und auch von den Deutschen) übernehmen. Deshalb kam tagsüber nur das Lastenrad zum Einsatz.

Waldmeyer zirkelte also mit seinem schweren Lastenrad und mit steifen Fingern wieder den Hang rauf zu seiner Villa. Den letzten Kilometer musste er keuchend fertig pedalen, die Maske nun am Kinn unten. Die Batterie war alle. Aber nächste Woche sollte das Wetter wieder besser werden, dann könnte er vielleicht auch das Lastenrad wieder aufladen.

Waldmeyer fasste nun einen typischen Managemententscheid: Er beschloss, Einkäufe künftig nur noch nachts zu tätigen. Mit dem blöden Elektroauto eben. Wo auch immer man dann einkaufen konnte. Vielleicht hatte Waldmeyers Frau Charlotte recht, als sie bereits in den 20er Jahren bemerkte, dass in Sachen Energie die Zeichen auf Sturm stehen – und dass ein Strom-Desaster eintreten würde. Waldmeyer wollte damals nicht zuhören. Und ja, jetzt bezahlt er es mit diesem Lastenrad.