Bei Mäusen dauert die Schwangerschaft rund 22 Tage, bei Elefanten 22 Monate – sie stellen den Rekord auf. Aber verglichen mit der Reaktionszeit in unseren Bundesämtern ist das eine extrem kurze Zeitspanne. Für die Beschaffung von Kampfjets lassen wir uns auch mal 22 Jahre Zeit. Waldmeyer versucht, solche extremen Schwangerschaften einzuordnen.

2008 geschah es: Der Bundesrat erklärte, nach mehrjähriger reiflicher Überlegung, dass unsere Armee neue Flieger braucht. Die F-5 Tiger und die F/A-18 würden doch langsam in die Jahre kommen – zudem waren schon etliche runtergefallen. Tatsächlich sollte der Beschaffungsprozess dann, bis zur endgültigen Auslieferung im Jahr 2030, ganze 22 Jahre dauern. Inzwischen werden sich mindestens fünf, wenn nicht sechs Departementchefs die Klinke in die Hand gegeben haben. Die Walliser Rechtsanwältin Viola Amherd, während sechs Jahren im Amt, hatte einen besonders schweren Stand. Nicht, weil sie noch nie eine Armee von innen kennengelernt hatte und damit noch nie eine grosse Zerlegung unseres Sturmgewehrs in 90 Sekunden schaffen musste. Auch nicht, weil sie in Sachen Verteidigung oder Geopolitik ziemlich unbedarft war. Nein, diesbezüglich müsste man sie eher entschuldigen, denn erstens konnte sie ihr Departement nicht selbst auswählen und zweitens lässt sich das Leben im Wallis ja auch nicht mit dem Leben ausserhalb des Wallis vergleichen. Was während ihren sechs Jahren der Regentschaft ganz einfach gravierend war, war diese Menge an Management-Fehlern.

Doch zurück zu dieser 22-jährigen Geburt. Vorab stellte Waldmeyer fest, dass eine Auslieferung der schönen neuen Jets im Jahr 2030 ja gar nicht sicher ist. Vielleicht wird Donald the Chosen One im letzten Moment entscheiden, dass er die Flieger woanders dringender einsetzen möchte als im helvetischen Alpenraum. Ausserdem muss offenbar ein sogenannter «Fixpreis» erst mal nachfixiert werden. Was fixiert wurde, war der USD-Kurs für den Kauf, nämlich 0.95. Waldmeyer stellt fest: stolzer Vogel, stolzer Preis, stolzer Dollarkurs.

Leider ging dabei die Bestellung einer adäquaten Bewaffnung für den Flieger vergessen. Unser Kässeli reichte nur für die Bestückung mit einer einzigen AIM- Luft-Luft-Rakete pro Flugzeug (ja, eine = 1). Dänemark hat für den baugleichen Jet, welcher 2016 bestellt und 2023 ausgeliefert wurde, insgesamt 11 AIM-Raketen pro Flugzeug geordert. Für die Schweiz sind zudem nur Luft-Luft-Raketen vorgesehen, die „Multirole“-Fähigkeit des modernen Jets möchte man nicht nutzen. Also ist keine Bewaffnung mit Bomben, auch nicht mit Luft-Boden-Raketen, vorgesehen.

Wenn der Russe vom Vorarlberg aus mit den Panzern einfährt, müssten die schönen F-35 am Boden bleiben – sie könnten nicht eingesetzt werden. Dafür braucht es Luft-Boden-Raketen. Hat der Feind dann einmal einen Brückenkopf in St. Margrethen, nur beispielsweise, errichtet, kann dieser auch nicht mit Präzisionsbomben angegriffen werden. In der Schweiz sind solche Handlungen mit „Angriffscharakter“ nicht vorgesehen. Unser Parlament müsste für die Beschaffung solcher Geräte erst mal abstimmen, dann müssten wird diese Spielzeuge bestellen, dann die Vögel damit bestücken, dann würde der Bundesrat den Einsatzbefehl geben – und dann wären die Russen aber schon lange wieder verschwunden, sie wären über die A1 bis nach Genf durchgefahren und wieder zurück. Die tapferen Dänen übrigens können ihre Flieger für Multirole-Einsätze nutzen – sie verfügen über diese coolen Gadgets.

Was der aufmerksame Leser inzwischen bestimmt schon weiss: Allerlei nötige Umrüstungen und Updates für die Vögel sind im Preis noch gar nicht eingerechnet! Und Waldmeyer fragt sich, warum die Dänen es schafften, diesen Flieger im Jahr 2016 zu bestellen und ab 2023, also nach sieben Jahren, zu erhalten. Bei der Schweiz dauern solche Prozesse doppelt so lange. Kein Wunder, erhält man da nicht mehr frische Ware. Es ist wohl so, wie wenn sich Waldmeyer mit Charlotte während einer Dekade über die Wahl eines neuen Audi A4 (schwarz) gestritten hätten, sie dieses Auto dann mit einer Lieferfrist von 10 Jahren bestellt und sich Charlotte dann wundern würde, dass sie eine Karre erhält ohne Digitalradio und ohne USB-Stecker, dafür mit einem CD-Wechsler.

Das F-35-Bestell-Debakel ist tatsächlich peinlich und grosso modo nur auf Management-Fehler zurückzuführen: Wir brauchen 22 Jahre für eine Beschaffung, erhalten veraltetes Material und fast nur „blutt“, ohne Bewaffnung. Und dann wundern wir uns, wenn sich das Projekt um Milliarden verteuert hat.

Aber eventuell kommt ohnehin alles anders, denn vielleicht ergreifen die grünen und linken Parteien in der Schweiz nochmals eine Initiative, weil sie das Geld lieber für Palästinenserhilfe ausgeben wollen und blasen die ganze F-35-Übung ab. Wie dem auch sei, 2030 bleibt zumindest ein vager Anhaltspunkt, wann die Flieger einsatzbereit sein könnten.

Waldmeyer fragte sich, warum die Schweiz es nicht schafft, einfach so mal ein paar Flugzeuge zu kaufen, wenn man sie braucht. Solche komplexen Entscheide dauern bei uns jedoch so lange wie bei einem Sechsjährigen, der eingeschult wird und bereits daran denken sollte, dass sein Lego-Flieger fertiggestellt ist, wenn er sein zweites Kind einschult. Die Cheops-Pyramide benötigte eine Bauzeit von nur 20 Jahren – um ein weiteres Bild zu bedienen.

Doch blenden wir nochmals zurück, um die ganze Blamage in allen Details geniessen zu können: Die erste Flieger-Wahl fiel, es war irgendwann kurz nach der Lehman-Brothers-Zeit, auf den schwedischen Gripen. Dem Schweizer Volk indessen, eine ganz spezielle Population, die nur aus ausgewiesenen Armeespezialisten besteht, war der Vogel nicht genehm und schoss ihn ab. Also zurück auf Feld eins. So sieht nun mal direkte Demokratie aus, und notfalls müsste ein Krieg dann eben warten.

Die nächste Warteschleife ging bis 2016, als das neue Projekt nun auf Air 2030 umgetauft wurde. Nun sollte es jedoch nicht nur um Flugzeuge gehen. Nein, wir wollten auch unsere kleine industrielle Selbstverwirklichung realisieren: Endmontage daheim, ein paar Schrauben in Schweizer Fabriken festziehen – das sichert dann „Hochtechnologie“ für unser Land. „Swiss Finish“ nennt sich das. Das verteuert zwar jedes Projekt, aber wird dann viel besser, und allerlei darbende Industriebetriebe kriegen Büez. Andere Länder nennen das «Protektionismus», bei uns läuft das bescheiden unter «Helvetisierung».

Ja, und so ziehen die Jahre ins Land. Das gleiche Prinzip gilt für viele andere Beschaffungsprojekte. Politische Kommissionen setzen sich zusammen, der Bundesrat darf mehrmals neue Pläne vorstellen und der Bürger wieder an die Urne. Zwischendurch ändern sich die äusseren Umstände und der Bedarf. Aber auch die Namen der Hersteller und die Farbe der Papierstapel. Aber dazu später.

2021 bestellte die Schweiz dann endlich die schon vor Jahren durch unsere Armeespezialisten und Parlamentsausschüsse konfigurierten F-35. Und die ersten Jets sollen, wenn der Wind günstig steht und der Alpsegen es erlaubt, am Ende dieses Jahrzehnts anrollen. Die einzige Frage, die dannzumal noch bliebe: Wer ist bis dahin noch im Amt, um die Zündungsschlüssel für die Vögel feierlich entgegenzunehmen? Vielleicht der Enkel von Bundesrat Samuel Schmid, der anno 2008 so voller Hoffnung die erste Beschaffungs-Sitzung leitete?

Waldmeyer kennt noch viele andere Beispiele von geplanter Schweizer Präzision und Verzögerung, welche in Sachen Armeebeschaffung echte Highlights darstellen. Sie gemahnen an spannende Netflix-Dramen aus der World of Defense. Wer allerdings dachte, das mit den Kampfflugzeugen sei schon der Gipfel, dem sei versichert: Es gibt noch viel mehr, was so alles in die Hose gehen kann. Waldmeyer nennt ein paar ausgewählte weitere Muster aus unserem helvetischen Absurdistan:

- Das Flugabwehr-System Patriot gilt als ziemlich erprobte Anlage. Die Beschaffung solcher Verteidigungsanlagen erscheint mehr als dringlich, denn seit Jahren kann sich die Schweiz gar nicht gegen feindliche Raketen wehren, geschweige denn gegen diese heimtückischen Drohnen. Das in den 80er Jahren beschaffte Rapier-System diente im besten Fall für langsam und tief fliegende Eindringlinge. Es galt jedoch bald schon als hoffnungslos veraltet und wurde 2022 sogar ausser Dienst gestellt. Genauer: kurzerhand abgeschaltet. Seither verfügt die Schweiz über keine funktionierende Luftabwehr mehr. Die Schweizer Soldaten müssten wohl mit dem Sturmgewehr in die Luft schiessen – oder der Bundesrat müsste entscheiden, gelegentlich eine Starterlaubnis für eine alte F/A-18 zu erteilen. Allerdings wären feindliche Raketen schon längst eingeschlagen, bevor irgendwo ein Pilot aus seinem Picket-Schlummer geweckt worden wäre. Konkret: Eine Hyperschall-Rakete, von Kaliningrad abgefeuert, hätte in acht Minuten vielleicht bereits in Payerne eingeschlagen, vielleicht gerade in einen Hangar mit unseren veralteten Vögeln – und dies, bevor sich unser Pilot in sein Kombi gezwängt hätte und dann allerdings gemerkt hätte, dass er schlichtweg nichts gegen eine solche Rakete hätte ausrichten können.

2017 erfolgte eine längere Evaluationsphase für ein neues Flugabwehr-System. 2021 fand man dann heraus, mit Sukkurs unserer Walliserin, dass – Surprise! – das weltbeste Patriot-System das tatsächlich weltbeste ist und bestellte mal fünf Einzelstücke. Das Auslieferungsdatum wurde inzwischen noch etwas verschoben, Patriots scheinen eben andernorts noch dringender gebraucht zu werden. Und so soll es dann 2028 werden, bis die ersten WK-Soldaten daran üben dürfen. Militärhistorisch werden die 2020er Jahre wohl als willkommenes Nichtangriffs-Jahrzehnt in die Geschichte eingehen. Und, ach ja, die bestellte Munition würde gerade mal für einen Nachmittag reichen. Das ist eben so wie mit den Tintenstrahldruckern: Die werden immer mit halbleeren Patronen verkauft. Viola kannte dieses Prinzip natürlich nicht, denn sie musste wohl nie selbst etwas drucken, sie liess immer drucken in ihrem schönen Bundesamt.

- Ein weiteres Beispiel ist die „Digitale Transformation“. Ein guter und dringend notwendiger Plan. Aber bitte Zeit einplanen bis 2050! Es erfolgten und erfolgen immer neue Pannen. So geht es unter anderem um Kommunikationssysteme, die sich weigern, miteinander zu sprechen und Server, die lieber Siesta halten. Das Projekt wurde – und ist immer noch – ein echtes Paradebeispiel für Hochtechnologie im Papiertempo. Inzwischen wurden schon Milliarden versenkt. Notfalls würden unsere Soldaten wohl einfach auf das persönliche Handy zurückgreifen, um im entscheidenden Moment so den Befehl abzuwarten, eine Nebelgranate zu werfen und sich aus dem Staub zu machen.

- Ähnliches gilt es von der Beschaffung von Radaranlagen zu berichten: Seit Jahren angekündigt, unzählige Male verschoben. Geplant waren Radare, die laut Pflichtenheft bis zum Mond sehen können – wenn sie denn mal funktionieren. Bis jetzt zeichnen sie zuverlässig nur den Flug der eigenen Ausreden auf. Und es wird alles immer teurer.

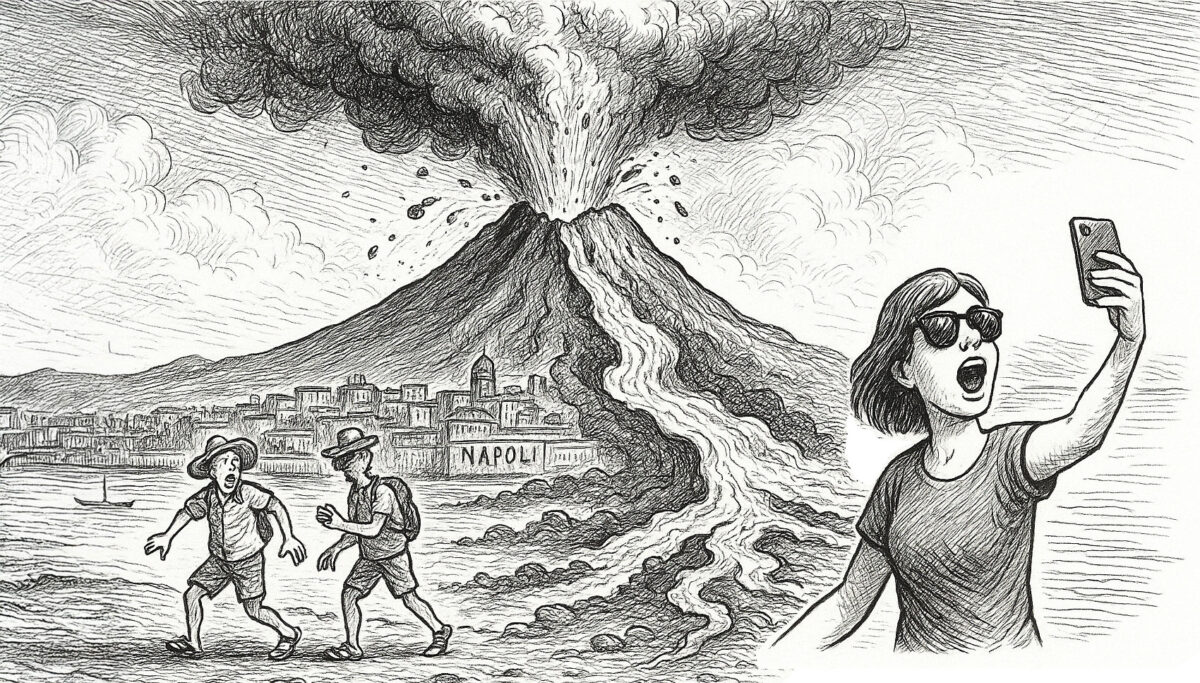

- Das schönste Beispiel wollte Waldmeyer für den Schluss aufsparen: Das Drohnen-Debakel. Jeder braucht Drohnen heute, logisch. Kleine, grosse, bewaffnete, unbewaffnete. Pazifistische Kreise im Parlament wollten eigentlich nur unbewaffnete Drohnen, und Waldmeyer kann sich nicht mehr erinnern, ob sie sich durchsetzen konnten. Schon 2014 entschied man sich für die sehr schönen grossen Geräte aus Israel und bestellte diese dann Jahre später auch mit viel Pathos. Allerdings sollte die Software erst einmal „helvetisiert“ werden. Die Elektronik sollte nämlich Gleitschirmflieger erkennen, die zufällig in die Flugbahn geraten könnten. Schweizer Drohnen werden also für den Frieden optimiert: Gefährliche Zivilisten wie Basejumper, Gleitschirmflieger oder Ballonfahrer müssen identifiziert werden, bevor sie in Konflikt mit der Drohne geraten. Inzwischen konnte die Software immer noch nicht fertig programmiert werden. Es ist nun auch erst 10 Jahre später. Der zuständige Beschaffungsleiter gab aber glücklicherweise schon Entwarnung: Jede Drohne bekommt beim Einsatzstart nun einen Begleit-Helikopter – zum Aufpassen. Das ist ja ganz lustig, wenn es nicht so ernst wäre.

Und noch was: Der Bundesrat überlegt nun, die ganze Beschaffung abzubrechen. Leider wurden schon 300 Millionen ausgegeben. Ein weiterer Schuss in den Ofen also. Martin Pfister, der Neue, sollte vielleicht mal überlegen, ob er nicht ein paar Drohnen bei den Ukrainern bestellt. Sofort, ab Stange, und günstig.

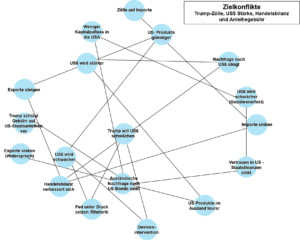

Waldmeyer versuchte zu analysieren, warum sich in der Schweiz diese langen Schwangerschaftszeiten und sogar Fehlgeburten ergeben. Er sortierte fünf Hauptgründe aus:

Die hohe Hürde, so erstens, liegt bei unserer direkten Demokratie und den politischen Stolpersteinen. Die heutige Ausprägung unseres Systems gemahnt an eine grosse Firma mit einer zu grossen Mitbestimmung durch die Mitarbeiter. Das kann nicht gut gehen. Zu wenig schnell, zu wenig professionell, zu kompliziert.

Der zweite Grund liegt in der falschen Vorstellung, dass es überall einen „Swiss Finish“ braucht. Oder zumindest eine Endmontage in der Schweiz, die dann als Swiss Finish verkauft werden kann. Der Traum von unserer technischen Überlegenheit und Präzision kann so zum Albtraum werden. Dahinter versteckt sich natürlich auch Industriepolitik.

Der dritte Grund liegt in unserer ebenso falschen Vorstellung, dass die Schweiz komplett anders ist als der Rest der Welt. Deshalb brauchen wir diese Helvetisierung, die Anpassung an unsere ganz besonderen Verhältnisse. Das erklärt auch, warum ein Polizeifahrzeug bei uns doppelt so viel kostet wie in unseren Nachbarländern. Nie und nimmer würden wir ab Stange kaufen. Auch hier versteckt sich dahinter natürlich eine fehl geleitete protektionistische Industriepolitik. Dass dies zu ausufernden Mehrkosten führt, liegt auf der Hand.

Der vierte Grund liegt im Unvermögen, Bedrohungslagen effektiv zu erkennen – und laufend anzupassen. Wir verwenden auch falsche Zeithorizonte. So soll die F-35 bis 2060 im Einsatz bleiben. Diese Betriebszeit von 30 Jahren beisst sich natürlich mit unseren acht Legislaturperioden, die während dieser langen Zeit ins Land ziehen. «Defense» verändert sich heute dagegen rasend schnell. In der Ukraine werden alle drei Monate neue Drohnen-Generationen entwickelt. Mit solchen Geschwindigkeiten kommen wir leider nicht klar.

Damit landen wir – fünftens – beim Personalproblem: Wenn wir nicht bereit sind, Profis anstatt Politiker an die richtigen Schaltstellen zu setzen, werden wir die Kurve wohl kaum kriegen.

Der «Schweizer Weg» ist sehr demokratisch und sehr gründlich, aber eben auch sehr langsam und sehr, sehr teuer.

Die Schweiz mag zurzeit keine Angriffe befürchten müssen. Der Russe steht noch nicht im Vorarlberg. Auch hat er noch keinen unmittelbaren Cyberangriff geplant. Die kriegerische direkte Bedrohung hält sich also in Grenzen. Die grösste Bedrohung für die Landesverteidigung ist jedoch ihre eigene Bürokratie und das Missmanagement. Am Ende dieses Jahrzehnts wird die Schweiz – vielleicht – über eine einigermassen funktionierende Abwehr verfügen. Derweil trifft sich Ueli der Maurer mit seinen Jasskollegen in Hinwil und debattiert über die weltbeste Armee. Und Viola Amherd flaniert, als Hauptverantwortliche der letzten Verfehlungen und falschen Entscheide, vielleicht gerade in Brig im tiefen Wallis durch die Einkaufsstrassen. Es ist gerade Ausverkauf. Sie unterhält sich in einer Geheimsprache (Walliserdialekt) mit den Leuten auf der Strasse und überlegt sich, wann und wo sie heute das erste Glas Fendant geniessen soll. Ja, schöne, heile Welt. Aber nicht nur in Hinwil oder im Wallis, auch generell in Helvetien. Oder heisst das Land jetzt doch Absurdistan?